SD-ALTISの主観

エンジンの始動は難なく行えるようになった。

次にチェックするのは発電系。

エンジン始動時の発生電圧を確認してみると

やや不安定になる。

後々の対策ならば今やってしまおうと

レギュレーター交換します。

H2対応だけどボルトオンじゃないので

きちんと固定できるステーを制作します。

純正レギュと同位置に配置する事にします。

スペースは結構有るので楽勝でしょう。。。

脳内図面を形にします。

っつってもアルミ板をカットして穴開けるだけ。

90度に曲げるよりも溶接仕上げにします。

で、こう装着する。

脱着性も考慮してる。

冷却性も考慮してる。

参考までに完成形がコレ。

放熱性重視軽量タイプです。

取付ピッチは55㎜です。

実はMFバッテリー対応レギュを準備していましたが

なんでか知らないけどウチのマッハくんのジェネとの

相性がいまいちなのか不安定な数値になる?

MF対応レギュの不具合も想定するのが常なので

販売元に確認してもらったけど問題無いらしい・・・。

違う物を送ってくれるならもう一度確認するけど

同じものを再度送るというのでキャンセルした次第。

余計な出費が発生しただけの無駄なやり取りでした。

まぁ、元気なんで良しとします。。。

次にチェックするのは発電系。

エンジン始動時の発生電圧を確認してみると

やや不安定になる。

後々の対策ならば今やってしまおうと

レギュレーター交換します。

H2対応だけどボルトオンじゃないので

きちんと固定できるステーを制作します。

純正レギュと同位置に配置する事にします。

スペースは結構有るので楽勝でしょう。。。

脳内図面を形にします。

っつってもアルミ板をカットして穴開けるだけ。

90度に曲げるよりも溶接仕上げにします。

で、こう装着する。

脱着性も考慮してる。

冷却性も考慮してる。

参考までに完成形がコレ。

放熱性重視軽量タイプです。

取付ピッチは55㎜です。

実はMFバッテリー対応レギュを準備していましたが

なんでか知らないけどウチのマッハくんのジェネとの

相性がいまいちなのか不安定な数値になる?

MF対応レギュの不具合も想定するのが常なので

販売元に確認してもらったけど問題無いらしい・・・。

違う物を送ってくれるならもう一度確認するけど

同じものを再度送るというのでキャンセルした次第。

余計な出費が発生しただけの無駄なやり取りでした。

まぁ、元気なんで良しとします。。。

数年乗らずに屋外放置していた車両を整備します。

個人的な車両は休日作業で進行します。。。

取敢えず現状で分かっている事は

・エンジンが始動しない

・タイヤバルブ破損によるエア抜け

・前後ブレーキの固着による引き摺り

・クラッチフルード枯渇

・フォークオイル漏れ

・ステムベアリング固着

・アクセルワイヤー固着

・キャブレターOH

・ガソリンの腐敗

・ガソリンタンク内サビ除去

・ラジエーターパイプの腐食による水漏れ

等々、もう立派な不動車でゴザイマス。。。

まぁ、補修しつつ細かい所は随時補填していきます。

まずは車検取得できる程度に復活させます。

前後パンクしてるのでリフトに乗せるまでが大仕事。

取敢えず、バルブ交換から始めてみます。

通常業務や臨時作業の時には車両移動できるように

個人的車両でリフトを占有する訳にはいかないからね。

ゴム材質の経年劣化だろうけど怖い・・・。

立派な消耗品なので定期的に要チェックです。

ココからエアが漏れたらそれはパンクじゃないです。

対策はタイヤ交換と同工程なので出先補修は無理よね。

フロントタイヤのバルブ交換作業ついでに

キャリパーの丸洗い清掃。

昔は洗剤で手荒れなんか起きなかったけど

今は指先が荒れるから手袋着用です。

ブレーキホースの亀裂発見、要交換です・・・。

アルミ製フィッティングは強度的に脆いのが難点。

総合的にステン製がベストと云えますが

場所によって使い道を考慮するのがモアベター。

作業の流れとして、フロント周辺を攻略したいけど

フォークのOHは補修部品が無いので次回。

その時にステムベアリング確認する予定。

なら次はキャブ廻りでゴザイマス。。。

引き続き老害との戦い。

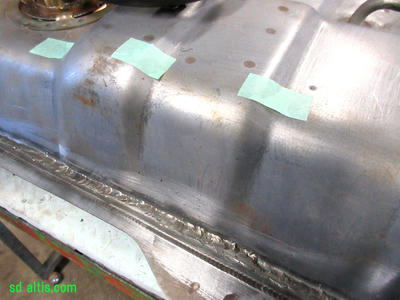

「母材が溶けて無くなる前に棒を送り込む作戦」

まず条件出しから始めますが、テストピースも無いので

想像より下の電流で開始します。

MIGとTIG、互いの溶接機バトンを引き継ぎしつつ

両方使ってなんとか繋ぐ事は出来ました。

ただでさえ薄い素材なのに所々錆の浸食影響で

鉄板が薄くなってしまっている箇所が多いのと

隙間が多い為に溶接は非常に苦労しました。

言い訳として「洩れない事を優先とした作業」になります。

耐圧チェックで数か所のピンホール確認。

ほぼ見えない見えてない位の小さい穴・・・。

視力が弱くなってきた弊害ですね・・・。

老眼の影響と言える甘さでもある・・・。

少し別件のお話になりますが

塗料の調合をお願いしている方が居まして

先日依頼しようと連絡したんですがご不在。

何度か連絡してようやくお話出来ましたら

もう廃業されていました。

理由は「老眼で色の確認が出来ないから」と。

依頼された色と調色した色が違う事が多々あったそうで

それはそれはショックだと・・・。

技術は有るのに身体が付いていかないジレンマ・・・。

私も片足突っ込んでいました・・・。

いかんともしがたい事実ですが、事実に直面し

衰えに抗う事無く対策が必要な時期になりました。。。

で、ピンホール部分を何度か溶接し直しましたが

その度に違う箇所から漏れだすので溶接は諦めます。

次は板金ハンダにバトンタッチします。

怪しい所を全部流してしまう作戦でゴザイマス。

何とか私の持てるバトン構成で乗り切れて一安心。

漏れない状態に戻ったので良しとします。

タンク補修に関するネタ動画など沢山有りますが

参考に出来る情報との見極めが重要です。

勢いで切断するのも良いけど

一番最後に作業する内容を踏まえた上で

「最後の人に聞け」、と云えます。

ちなみに予算は5~10万円程度と認識下さい。

唯一無二の物が生き返る訳ですから

安いと思いますよ。

十分の一で安請け合いした自分に喝。。。

「母材が溶けて無くなる前に棒を送り込む作戦」

まず条件出しから始めますが、テストピースも無いので

想像より下の電流で開始します。

MIGとTIG、互いの溶接機バトンを引き継ぎしつつ

両方使ってなんとか繋ぐ事は出来ました。

ただでさえ薄い素材なのに所々錆の浸食影響で

鉄板が薄くなってしまっている箇所が多いのと

隙間が多い為に溶接は非常に苦労しました。

言い訳として「洩れない事を優先とした作業」になります。

耐圧チェックで数か所のピンホール確認。

ほぼ見えない見えてない位の小さい穴・・・。

視力が弱くなってきた弊害ですね・・・。

老眼の影響と言える甘さでもある・・・。

少し別件のお話になりますが

塗料の調合をお願いしている方が居まして

先日依頼しようと連絡したんですがご不在。

何度か連絡してようやくお話出来ましたら

もう廃業されていました。

理由は「老眼で色の確認が出来ないから」と。

依頼された色と調色した色が違う事が多々あったそうで

それはそれはショックだと・・・。

技術は有るのに身体が付いていかないジレンマ・・・。

私も片足突っ込んでいました・・・。

いかんともしがたい事実ですが、事実に直面し

衰えに抗う事無く対策が必要な時期になりました。。。

で、ピンホール部分を何度か溶接し直しましたが

その度に違う箇所から漏れだすので溶接は諦めます。

次は板金ハンダにバトンタッチします。

怪しい所を全部流してしまう作戦でゴザイマス。

何とか私の持てるバトン構成で乗り切れて一安心。

漏れない状態に戻ったので良しとします。

タンク補修に関するネタ動画など沢山有りますが

参考に出来る情報との見極めが重要です。

勢いで切断するのも良いけど

一番最後に作業する内容を踏まえた上で

「最後の人に聞け」、と云えます。

ちなみに予算は5~10万円程度と認識下さい。

唯一無二の物が生き返る訳ですから

安いと思いますよ。

十分の一で安請け合いした自分に喝。。。

日産自動車が1987年~販売した「Be-1」のタンク補修。

この時代の日産は個性が有って好き。

フィガロ、パオなんか可愛いですよね。

現代に続くネオレトロ路線の先駆けでもあるスタイル優先。

機能性に対するアンチテーゼは共感する思想でも有ります。

名前がアレなんで所有したくないジレンマも有るけど・・・。

で、知り合いの自動車工場に入庫した車両のお手伝い。

後輩「ガソリンタンクを溶接して下さい。」

私「オッケイ、いつでもどうぞ」、と・・・。

軽く請けてしまって後悔した作業になります・・・。

当然腐っているガソリンタンクを補修するのに半分切開。

ヘドロ状のガソリン除去や錆除去に必要な強行処置です。

中は綺麗に処理されてる。

効率考えたら切開一択ですね。

しかし、世の中何でもスムーズにいかないわけでね。

切開、この手法は正解です。

が、切る所と切り口がよろしくない・・・。

テーパー部分をカットするとそのカット厚分小さくなる。

一回り小さくなった上下を合体させるのって大変よ・・・。

切口もザクザクでチリが合わなくなってるしね・・・。

軽く位置合わせたけど隙間がおっきい・・・。

切断面を合わせる為に縁を削って調整したいけど

もっともっと隙間ができる事になる訳です・・・。

上下を合わせれば左右に隙間ができる。

今後、どんどん左右の隙間ができる。

今以上に上側が小さくなっていく・・・。

取敢えず、妥協した最小限の面だしで済ませて

隙間は強引に埋めていくしかないです・・・。

不安がよぎる溶接開始です・・・。

この時代の日産は個性が有って好き。

フィガロ、パオなんか可愛いですよね。

現代に続くネオレトロ路線の先駆けでもあるスタイル優先。

機能性に対するアンチテーゼは共感する思想でも有ります。

名前がアレなんで所有したくないジレンマも有るけど・・・。

で、知り合いの自動車工場に入庫した車両のお手伝い。

後輩「ガソリンタンクを溶接して下さい。」

私「オッケイ、いつでもどうぞ」、と・・・。

軽く請けてしまって後悔した作業になります・・・。

当然腐っているガソリンタンクを補修するのに半分切開。

ヘドロ状のガソリン除去や錆除去に必要な強行処置です。

中は綺麗に処理されてる。

効率考えたら切開一択ですね。

しかし、世の中何でもスムーズにいかないわけでね。

切開、この手法は正解です。

が、切る所と切り口がよろしくない・・・。

テーパー部分をカットするとそのカット厚分小さくなる。

一回り小さくなった上下を合体させるのって大変よ・・・。

切口もザクザクでチリが合わなくなってるしね・・・。

軽く位置合わせたけど隙間がおっきい・・・。

切断面を合わせる為に縁を削って調整したいけど

もっともっと隙間ができる事になる訳です・・・。

上下を合わせれば左右に隙間ができる。

今後、どんどん左右の隙間ができる。

今以上に上側が小さくなっていく・・・。

取敢えず、妥協した最小限の面だしで済ませて

隙間は強引に埋めていくしかないです・・・。

不安がよぎる溶接開始です・・・。

前回、カウル台を制作したので安定出来てなにより。

軽くサフェガイドペイントして下地をチェックします。

商品の到着時からラッカースプレーでの補修ペイントが

あちこちに見受けられたので覚悟はしてましたが

案の定、あちこちにパテ修正跡だらけでゴザイマスね。

この手のカウル類は制作精度が低い事が多いので

当初より補修を見込んでいますからまだ冷静です。

それにしても巣穴が非常に多い。

FRP製品の特性上仕方ない事なんですけどね・・・。

本来はゲルコートを平均塗布する事で巣穴を抑えますが

今回みたいな場合の多くはゲルコートの塗布不足と

樹脂の脱泡不足が主な原因で起こる症状と言えます。

まぁ、FRP製品にはよくある事例と言えます。

ゲルコート地のまま使う事はほぼ無いと言えますし

塗装前提の商品と謳われる理由の一つであります。

では、小さい巣穴も見過ごす事無く埋めていきます。

下地準備は「段取り八部」の精神でまいります。

軽くサフェガイドペイントして下地をチェックします。

商品の到着時からラッカースプレーでの補修ペイントが

あちこちに見受けられたので覚悟はしてましたが

案の定、あちこちにパテ修正跡だらけでゴザイマスね。

この手のカウル類は制作精度が低い事が多いので

当初より補修を見込んでいますからまだ冷静です。

それにしても巣穴が非常に多い。

FRP製品の特性上仕方ない事なんですけどね・・・。

本来はゲルコートを平均塗布する事で巣穴を抑えますが

今回みたいな場合の多くはゲルコートの塗布不足と

樹脂の脱泡不足が主な原因で起こる症状と言えます。

まぁ、FRP製品にはよくある事例と言えます。

ゲルコート地のまま使う事はほぼ無いと言えますし

塗装前提の商品と謳われる理由の一つであります。

では、小さい巣穴も見過ごす事無く埋めていきます。

下地準備は「段取り八部」の精神でまいります。

私の移動手段として活躍してくれてるエブリイ。

62VスペックGA(受注生産ロールーフ仕様)なんで

バンの中でも諸々の装備が最下層仕様です。

手動操作が多いので故障知らずな車体ですが

タコメーターが欲しいので装着する事にします。

ただし別体式タコメーターとかイキってる感が嫌なので

同系車両からの純正流用する事にします。

シンプルなメーターもよろしいですがちと寂しい・・・。

で、この手のメーター交換定番アイテムが

エブワゴン用メーターアッセン交換です。

が、今回はワゴンR用を流用します。

5MT仕様がこれしかなかった為で他意は無し。

交換作業自体は10分位で出来る。

ネットでゴロゴロしてるネタなんで

細かい作業報告は割愛します。

動作もインジケーター関係も問題無し。

ただ、4WDチェックランプが付かない。

付かなくても良いけど折角なんで

互いの基盤を確認してみる事にします。

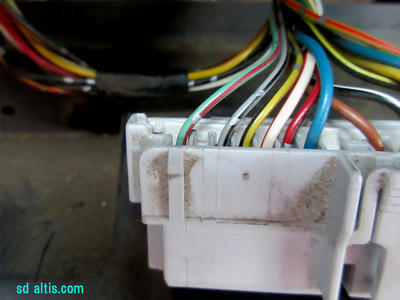

エブのメーター配線カプラ。

左端のLG/R線が4WDランプのスイッチ線。

ワゴンRのカプラにはこの線存在しないけど

基盤確認するとプリント線とバルブ穴は存在する。

ならばとバルブを差し込んでみたが

やはり4WDチェックランプは点灯しない。

エブのメーター基盤。

左上の赤丸が4WDランプ。

ん?プリント線が3本きてる・・・。

まぁいいか、タコメーター付いたし

走行距離も近いし概ね満足でゴザイマス。。。

62VスペックGA(受注生産ロールーフ仕様)なんで

バンの中でも諸々の装備が最下層仕様です。

手動操作が多いので故障知らずな車体ですが

タコメーターが欲しいので装着する事にします。

ただし別体式タコメーターとかイキってる感が嫌なので

同系車両からの純正流用する事にします。

シンプルなメーターもよろしいですがちと寂しい・・・。

で、この手のメーター交換定番アイテムが

エブワゴン用メーターアッセン交換です。

が、今回はワゴンR用を流用します。

5MT仕様がこれしかなかった為で他意は無し。

交換作業自体は10分位で出来る。

ネットでゴロゴロしてるネタなんで

細かい作業報告は割愛します。

動作もインジケーター関係も問題無し。

ただ、4WDチェックランプが付かない。

付かなくても良いけど折角なんで

互いの基盤を確認してみる事にします。

エブのメーター配線カプラ。

左端のLG/R線が4WDランプのスイッチ線。

ワゴンRのカプラにはこの線存在しないけど

基盤確認するとプリント線とバルブ穴は存在する。

ならばとバルブを差し込んでみたが

やはり4WDチェックランプは点灯しない。

エブのメーター基盤。

左上の赤丸が4WDランプ。

ん?プリント線が3本きてる・・・。

まぁいいか、タコメーター付いたし

走行距離も近いし概ね満足でゴザイマス。。。