SD-ALTISの主観

カーボンホイルBSTを油冷カタナに装着しましょう。

まずは、寸法確認とシュミレーション。

ホイル自体はGSX-R600用を流用します。

数値的な相性は悪くないけど、切削加工満載プランなので

カーボンホイルに拘りが無い場合にはお勧めしませんかね。。。

まぁ、チョイスはオーナー次第ですので、仰せのままに検証開始します。

ほう、豪華ですねぇ。。。

しかし、他のパーツとの共存を意識的に行わないと

ホイル単体だけ浮いてしまい、バランス悪いと思います。

せめて、ブレーキシステムはSS系のパーツ流用で

足元のバランス取りたいですねぇ、とオーナー相談でございます。

元々使用されていたキャリパーサポート。

現状計測して、寸法位置確認して見た所

フォーク取付面とキャリパー取付面共に削り込んで有ります。

しかも、数値がバラバラなのね・・・。

使いたく無いなぁ、このサポート・・・。

同様に、現状使用されていたニッシン6POT キャリパー。

コレはデイトナ扱いの40㎜ピッチ/ゴールド仕様。

コレにも取付面の切削加工がされています・・・。

ただでさえ、キャリパー単体強度に不安のある「40㎜6POT」なのに

こんなことをしてまで、装着したかったのでしょうかね・・・。

しかも、左右とも削り寸法がこれまた違う適当さ加減・・・。

これも使いたく無いなぁ・・・。

なんでこんなヤンチャな加工がなされてしまったのかは不明ですが

「公道上を走行するに当たり、最低限必要な安全マージンが備わっているか」が論点。

元々の強度を犠牲にする事も踏まえた上での、流用カスタムの世界ですが

ボーダーラインは、人それぞれのモラルに委ねられています。

「付いていればいいや」じゃだめですよ、命預けてるブレーキシステムなのだから。

その命、自分と他人の両方を守っている「最重要指定部品」なので

ちと、うるさく言ってみました。。。

リアブレーキディスクは「Arashi]」だって。

どっかで見た事有るロゴだけど、シャレもとんちも効いてねーし・・・。

「安かろう悪かろう」の典型である「大陸製ローター」。

評判は「?」、色々と使用途によって賛否両論ですが

「リアだからいいんじゃね?」ってのは無責任な感じがしますが

さて、どうしたものでしょう・・・。

まずは、寸法確認とシュミレーション。

ホイル自体はGSX-R600用を流用します。

数値的な相性は悪くないけど、切削加工満載プランなので

カーボンホイルに拘りが無い場合にはお勧めしませんかね。。。

まぁ、チョイスはオーナー次第ですので、仰せのままに検証開始します。

ほう、豪華ですねぇ。。。

しかし、他のパーツとの共存を意識的に行わないと

ホイル単体だけ浮いてしまい、バランス悪いと思います。

せめて、ブレーキシステムはSS系のパーツ流用で

足元のバランス取りたいですねぇ、とオーナー相談でございます。

元々使用されていたキャリパーサポート。

現状計測して、寸法位置確認して見た所

フォーク取付面とキャリパー取付面共に削り込んで有ります。

しかも、数値がバラバラなのね・・・。

使いたく無いなぁ、このサポート・・・。

同様に、現状使用されていたニッシン6POT キャリパー。

コレはデイトナ扱いの40㎜ピッチ/ゴールド仕様。

コレにも取付面の切削加工がされています・・・。

ただでさえ、キャリパー単体強度に不安のある「40㎜6POT」なのに

こんなことをしてまで、装着したかったのでしょうかね・・・。

しかも、左右とも削り寸法がこれまた違う適当さ加減・・・。

これも使いたく無いなぁ・・・。

なんでこんなヤンチャな加工がなされてしまったのかは不明ですが

「公道上を走行するに当たり、最低限必要な安全マージンが備わっているか」が論点。

元々の強度を犠牲にする事も踏まえた上での、流用カスタムの世界ですが

ボーダーラインは、人それぞれのモラルに委ねられています。

「付いていればいいや」じゃだめですよ、命預けてるブレーキシステムなのだから。

その命、自分と他人の両方を守っている「最重要指定部品」なので

ちと、うるさく言ってみました。。。

リアブレーキディスクは「Arashi]」だって。

どっかで見た事有るロゴだけど、シャレもとんちも効いてねーし・・・。

「安かろう悪かろう」の典型である「大陸製ローター」。

評判は「?」、色々と使用途によって賛否両論ですが

「リアだからいいんじゃね?」ってのは無責任な感じがしますが

さて、どうしたものでしょう・・・。

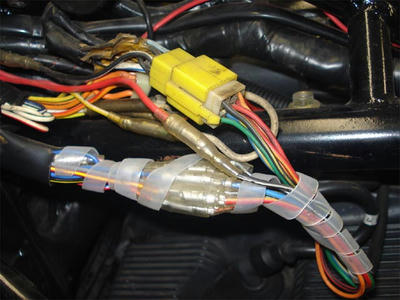

作業自体は通例通り、可もなく不可もなくといった所。

中々良いメインハーネスが出来上がりました。

で、車体に仮装着しての通電確認にてトラブル発生・・・。

原因解明に時間が掛かったので有ります・・・。

症状として

右側のスイッチボックス指令反応無しでイグニッション系が無反応・・・。

ライト類スイッチング反応無しで点灯しない・・・。

今回はスイッチボックスも左右共、新規に交換したので

配線総当たりで確認となります・・・。

スッゲー面倒だけど、解明しないとだめですから・・・。

ちょっとショックです・・・。

んで、一通り確認してみましたが配線に間違いは無いのね。

スイッチ類全部、テスターで通電確認して、コチラも問題無し・・・。

まっ、原因は加工したハーネスとスイッチボックスじゃ無かったのです。

え~、既存使用のヒューズボックスの配線列でした。

いやはや、制作作業にミスが無かったのは救いでゴザイマス。。。

原因のヒューズボックスを検証。

当初、実働状態で入庫された車両なので補器類も疑い無く再使用しました。

配線の加工前に、一応全部確認してから是正作業開始したんですが

灯火類の追加配線処理や、スイッチボックスのギボシ処理などが

かなり杜撰でしたので、かなり短絡的に考えていました。

なんで杜撰な処理だったのかが、この復讐でようやく理解出来ました・・・。

スイッチオンで流れる+線がヒューズボックス内でゴチャゴチャになってたのね。

一度、差し替えているっぽいので、その際間違えて組んだんでしょう。

イグニッションヒューズとヘッドランプヒューズの二系統が役立たず・・・。

「間違えていた配列と同じに組み直したので間違ったまま」だっちゅー事です。

線の途中から+線をタップ接続したり、ギボシで+線の枝作ったりされていたのは

ヒューズ経由の+線からじゃ電源取れなかったからなのね。。。

元々の間違った対策を真似たせいで、余計な確認作業が増えただけ・・・。

「そこまで疑うの?」って位に、素材の厳選は必要だと痛感しましたねぇ・・・。

なるべく中古部品は使いたくないですが、ソコは仕方ない所だしねぇ・・・。

終わってみれば「このタイミングで修正出来て良かった」って事ですね。。。

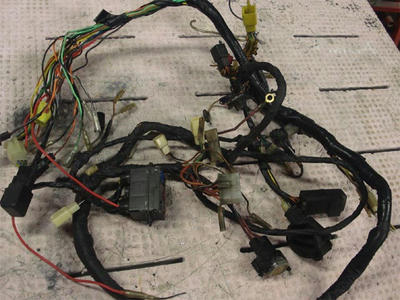

油冷カタナ対応ワンオフメインハーネスです。

左右のスイッチボックスはホンダ系の流用。

中々良いメインハーネスが出来上がりました。

で、車体に仮装着しての通電確認にてトラブル発生・・・。

原因解明に時間が掛かったので有ります・・・。

症状として

右側のスイッチボックス指令反応無しでイグニッション系が無反応・・・。

ライト類スイッチング反応無しで点灯しない・・・。

今回はスイッチボックスも左右共、新規に交換したので

配線総当たりで確認となります・・・。

スッゲー面倒だけど、解明しないとだめですから・・・。

ちょっとショックです・・・。

んで、一通り確認してみましたが配線に間違いは無いのね。

スイッチ類全部、テスターで通電確認して、コチラも問題無し・・・。

まっ、原因は加工したハーネスとスイッチボックスじゃ無かったのです。

え~、既存使用のヒューズボックスの配線列でした。

いやはや、制作作業にミスが無かったのは救いでゴザイマス。。。

原因のヒューズボックスを検証。

当初、実働状態で入庫された車両なので補器類も疑い無く再使用しました。

配線の加工前に、一応全部確認してから是正作業開始したんですが

灯火類の追加配線処理や、スイッチボックスのギボシ処理などが

かなり杜撰でしたので、かなり短絡的に考えていました。

なんで杜撰な処理だったのかが、この復讐でようやく理解出来ました・・・。

スイッチオンで流れる+線がヒューズボックス内でゴチャゴチャになってたのね。

一度、差し替えているっぽいので、その際間違えて組んだんでしょう。

イグニッションヒューズとヘッドランプヒューズの二系統が役立たず・・・。

「間違えていた配列と同じに組み直したので間違ったまま」だっちゅー事です。

線の途中から+線をタップ接続したり、ギボシで+線の枝作ったりされていたのは

ヒューズ経由の+線からじゃ電源取れなかったからなのね。。。

元々の間違った対策を真似たせいで、余計な確認作業が増えただけ・・・。

「そこまで疑うの?」って位に、素材の厳選は必要だと痛感しましたねぇ・・・。

なるべく中古部品は使いたくないですが、ソコは仕方ない所だしねぇ・・・。

終わってみれば「このタイミングで修正出来て良かった」って事ですね。。。

油冷カタナ対応ワンオフメインハーネスです。

左右のスイッチボックスはホンダ系の流用。

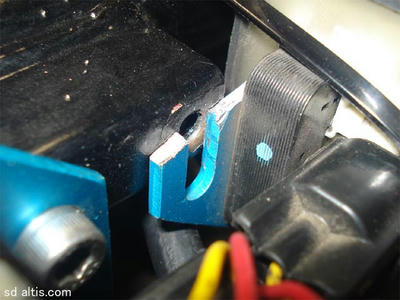

スイッチボックス交換の鉄板アイテム

「OW01用右側スイッチボックス」。

昔はよく使いましたが、今は好んで使用しませんねぇ・・・。

っつーか、敢えて避けるってー感じ?

何気に左右合わせ辛いし、ボタンの色が好みじゃないのよね・・・。

これを使用するなら、純正(今もあるの?)を絶対チョイスしましょう。

安かろう悪かろうな大陸製が、一部幅効かせていますが

トラブル引き起こす率高いので要注意です。。。

で、油冷カタナ君にも装着されてる。

しかも今回、見慣れない処理されてる・・・。

なんか、下に出っ張ってる仕様。

他車用を無理やり押し込んでるっぽいね・・・。

んー、意味ワカンネ・・・。

スッゲー荒業されるのね、前施工者さん・・・。

ある意味感心致します・・・。

でも、配線もグズグズだし、捨てるしかないけどね。。。

無理にスズキ系と色合わせしなくてもいいのに

その代償がコレじゃあ、ため息爆弾。。。

「こんなの、ダメに決まってるじゃん。」

大丈夫、と思う人は価値観の相違でゴザイマス・・・。

「OW01用右側スイッチボックス」。

昔はよく使いましたが、今は好んで使用しませんねぇ・・・。

っつーか、敢えて避けるってー感じ?

何気に左右合わせ辛いし、ボタンの色が好みじゃないのよね・・・。

これを使用するなら、純正(今もあるの?)を絶対チョイスしましょう。

安かろう悪かろうな大陸製が、一部幅効かせていますが

トラブル引き起こす率高いので要注意です。。。

で、油冷カタナ君にも装着されてる。

しかも今回、見慣れない処理されてる・・・。

なんか、下に出っ張ってる仕様。

他車用を無理やり押し込んでるっぽいね・・・。

んー、意味ワカンネ・・・。

スッゲー荒業されるのね、前施工者さん・・・。

ある意味感心致します・・・。

でも、配線もグズグズだし、捨てるしかないけどね。。。

無理にスズキ系と色合わせしなくてもいいのに

その代償がコレじゃあ、ため息爆弾。。。

「こんなの、ダメに決まってるじゃん。」

大丈夫、と思う人は価値観の相違でゴザイマス・・・。

やっぱり、気になってしまいます、メインハーネス・・・。

アース線追加なのに赤色線とか・・・。

2Pカプラ新規に設置してるのに、赤色線2本とか・・・。

ギボシダンゴはまずいべ・・・。

しかも、端子の向きが逆だったりする場所が多数ね。

万が一、走行中に外れたら、ショートして走行不能になったり、壊れたり・・・。

運が悪ければ、炎上したりで、ろくな事ないですよ・・・。

だから「ちゃんとした配線で」とうるさく云ってんのね、ぼくは。。。

「汚くてゴチャゴチャな配線だけど、一応実働してます」より

「綺麗ですっきりで、安心感のある配線」が良い。

「じゃ、SDAだべ」がモアベター。。。

メインハーネスは、たぶん'87のR1100。

スイッチボックスとの接続メモ的なマスキングテープのちぎり紙・・・。

エレクトロタップも大挙されてますし、やばいね・・・。

ウズウズしちゃうね。。。

簡単には対策修正は無理だし、逆に面倒だからさ、やり直しすっぺ。

オーナーにも現状をお伝えし、了承を頂きましたので

心置きなく「油冷カタナ用ハーネス」の制作開始でございます。。。

元々の車両制作は、二輪屋カスタムショップじゃなくて、多分車屋らしい・・・。

車屋が「バイクもいじります」的な事、珍しくない昨今でございますが

個人的に思うに、「大雑把な仕上がりの車両が多い」と感じます・・・。

職業柄なのか、メカニックの人間性かどうかは知りませんが

「動きゃいい」的な仕上がりのカスタムバイクをよく見かけます。。。

まぁ、一部の二輪店や、頭でっかち素人衆でも同じ事は言えますから

すべてとは断言できませんけど・・・。

立場上、色々なカスタム車両に触れる事が多いですが

「電装系はビミョーに手抜きカスタム車両」っての、後絶ちませんねぇ・・・。

リプレイスパーツ頼みの旧車系カスタムショップでも論外店ありますからね・・・。

「電気解らないから・・・」じゃあ、良し悪しすら判断出来て無いじゃん。

配線一本からハーネス製作出来る技術を、皆は望んでいないと思いますが

最低でも「リプレイス電装の良し悪し」程度は認識出来ないと

根本的な解決できないから「電気系は難しい」って事なのかも、ね。。。

責任感と安心感と請求額は比例しますから、ある程度は出費を覚悟下さい。

だって、自分だけの「個性的なカッコイイバイク」がお望みなのだからね。。。

「走る方向」でのカスタムを第一に考えて頂きたいとおもっております。。。

テープ剥いて、ベタベタする糊を洗浄して準備完了でございます。

洗浄しながら、一本一本の痛みや断線の確認します。

カプラ類は全部新規制作するので、現状は気にしないです。

取敢えず、車体に這わして位置確認開始から始めます。

油冷系とZ系に関しては、個人的に楽な部類ですが、気は抜いていません・・・。

毎回違う配置だけど、補器構成は同じなので半分は流れるイメージなのね。

さて、後戻り出来ませんので、集中でございます。。。

人間の体も早期発見と早期治療で生き延びる率高いしね。

オーナーの英断を生かすのがボクの務めでございます。。。

アース線追加なのに赤色線とか・・・。

2Pカプラ新規に設置してるのに、赤色線2本とか・・・。

ギボシダンゴはまずいべ・・・。

しかも、端子の向きが逆だったりする場所が多数ね。

万が一、走行中に外れたら、ショートして走行不能になったり、壊れたり・・・。

運が悪ければ、炎上したりで、ろくな事ないですよ・・・。

だから「ちゃんとした配線で」とうるさく云ってんのね、ぼくは。。。

「汚くてゴチャゴチャな配線だけど、一応実働してます」より

「綺麗ですっきりで、安心感のある配線」が良い。

「じゃ、SDAだべ」がモアベター。。。

メインハーネスは、たぶん'87のR1100。

スイッチボックスとの接続メモ的なマスキングテープのちぎり紙・・・。

エレクトロタップも大挙されてますし、やばいね・・・。

ウズウズしちゃうね。。。

簡単には対策修正は無理だし、逆に面倒だからさ、やり直しすっぺ。

オーナーにも現状をお伝えし、了承を頂きましたので

心置きなく「油冷カタナ用ハーネス」の制作開始でございます。。。

元々の車両制作は、二輪屋カスタムショップじゃなくて、多分車屋らしい・・・。

車屋が「バイクもいじります」的な事、珍しくない昨今でございますが

個人的に思うに、「大雑把な仕上がりの車両が多い」と感じます・・・。

職業柄なのか、メカニックの人間性かどうかは知りませんが

「動きゃいい」的な仕上がりのカスタムバイクをよく見かけます。。。

まぁ、一部の二輪店や、頭でっかち素人衆でも同じ事は言えますから

すべてとは断言できませんけど・・・。

立場上、色々なカスタム車両に触れる事が多いですが

「電装系はビミョーに手抜きカスタム車両」っての、後絶ちませんねぇ・・・。

リプレイスパーツ頼みの旧車系カスタムショップでも論外店ありますからね・・・。

「電気解らないから・・・」じゃあ、良し悪しすら判断出来て無いじゃん。

配線一本からハーネス製作出来る技術を、皆は望んでいないと思いますが

最低でも「リプレイス電装の良し悪し」程度は認識出来ないと

根本的な解決できないから「電気系は難しい」って事なのかも、ね。。。

責任感と安心感と請求額は比例しますから、ある程度は出費を覚悟下さい。

だって、自分だけの「個性的なカッコイイバイク」がお望みなのだからね。。。

「走る方向」でのカスタムを第一に考えて頂きたいとおもっております。。。

テープ剥いて、ベタベタする糊を洗浄して準備完了でございます。

洗浄しながら、一本一本の痛みや断線の確認します。

カプラ類は全部新規制作するので、現状は気にしないです。

取敢えず、車体に這わして位置確認開始から始めます。

油冷系とZ系に関しては、個人的に楽な部類ですが、気は抜いていません・・・。

毎回違う配置だけど、補器構成は同じなので半分は流れるイメージなのね。

さて、後戻り出来ませんので、集中でございます。。。

人間の体も早期発見と早期治療で生き延びる率高いしね。

オーナーの英断を生かすのがボクの務めでございます。。。

やはり、点火系はウオタニなんだな、と再確認。

悪意が無くも無い、そんな記事なんですけど・・・。

ちゃんとしましょうね、っつー事で。。。

車両設定は無しなのでGS1200SS用を流用します。

その場合、ユニットハーネスとしてXJR用が必要なのです。

理由は端折ります。。。

んで、キャブ交換してるので、純正TPS使ってないから

GSF用SPⅡでもオッケイですよ。。。

若干、配線色が違うのでマニュアル参照にて取付くださいね。

持ち込みの場合、ばっちり装着させて頂きます。。。

まずは位置確認でゴザイマス。

え~イナズマに取付けは非常に面倒なのです・・・。

なにが面倒って、専用コイルの置き場所に困ると・・・。

純正のコイル位置にはすんなりとは収まりません。

上の画像は、コイル底部とアクセルワイヤータイコとの位置関係。

チョーギリっす、現状でも・・・。

熱的に純正の位置にはあまり置きたくないと思いつつも

知恵の輪の如く装着できたので、一旦は良しとします。

(画像は無いです。位置関係はご想像にお任せします・・・。)

プラグコードも新規に接着して準備万端。

いつものNGK製を使用します。

で、プラグターミナルにネジロックで固定。

油冷は緩むのね、ペンチでギュっと締めても。

高回転域での振動が原因なので

飛ばす人は特に注意くださいね。。。

ゴムキャップも穴拡大して装着します。

左が加工前で、右が加工後。

拡大しないと、NGKのキャップに入りません・・・。

なんだかんだで油冷機に使用できる現存する点火システム

全部試したようなもので、その結果は心にしまう。。。

面白いですね、各社のセールスポイント。

決して安くないカスタムですが、体感できるのも事実。

どれがいいかは、アフターと耐久性に尽きると思います。

やはり、ウオタニが抜きに出てるかな。。。

コイルはキライだけど・・・。

悪意が無くも無い、そんな記事なんですけど・・・。

ちゃんとしましょうね、っつー事で。。。

車両設定は無しなのでGS1200SS用を流用します。

その場合、ユニットハーネスとしてXJR用が必要なのです。

理由は端折ります。。。

んで、キャブ交換してるので、純正TPS使ってないから

GSF用SPⅡでもオッケイですよ。。。

若干、配線色が違うのでマニュアル参照にて取付くださいね。

持ち込みの場合、ばっちり装着させて頂きます。。。

まずは位置確認でゴザイマス。

え~イナズマに取付けは非常に面倒なのです・・・。

なにが面倒って、専用コイルの置き場所に困ると・・・。

純正のコイル位置にはすんなりとは収まりません。

上の画像は、コイル底部とアクセルワイヤータイコとの位置関係。

チョーギリっす、現状でも・・・。

熱的に純正の位置にはあまり置きたくないと思いつつも

知恵の輪の如く装着できたので、一旦は良しとします。

(画像は無いです。位置関係はご想像にお任せします・・・。)

プラグコードも新規に接着して準備万端。

いつものNGK製を使用します。

で、プラグターミナルにネジロックで固定。

油冷は緩むのね、ペンチでギュっと締めても。

高回転域での振動が原因なので

飛ばす人は特に注意くださいね。。。

ゴムキャップも穴拡大して装着します。

左が加工前で、右が加工後。

拡大しないと、NGKのキャップに入りません・・・。

なんだかんだで油冷機に使用できる現存する点火システム

全部試したようなもので、その結果は心にしまう。。。

面白いですね、各社のセールスポイント。

決して安くないカスタムですが、体感できるのも事実。

どれがいいかは、アフターと耐久性に尽きると思います。

やはり、ウオタニが抜きに出てるかな。。。

コイルはキライだけど・・・。

一通り確認完了しましたので、残すは通常ルーティーン。

今回も無事にテイスト参戦出来そうです。。。

’11ファイナル仕様。

毎回スペック変更しながら「熟成」してきたとします。

個人的にやり残し作業が二つ。

一つは「オルタネーターの撤去」です。

オルタカバーの制作には外注加工も絡んでしまったので

タイミングを見計らっていましたが、無事交換終了。

もう「ビュンビュン」です。。。

取敢えず、前日練習でバッテリーの容量確認して見ない事には

何とも言えませんけど、まぁイケるクチでございます。。。

残る作業はあと一つ。

その加工を行えば、ボクの中でほぼイメージ通りのレーサーとなります。

仕様変更は継続して行いますので、その類じゃゴザイマセン。。。

さて、はやいモノで11月。

今年も残り61日しかゴザイマセン。。。

出来る事を忙しなく送る毎日に

ご迷惑をお掛けする事もシバシバ・・・。

早速参ります。。。

慣らし走行を無事行いまして、復旧の確認となりました。

で、ヘッドを開けて各部確認とボルトのトルクチェック含めた再調整にて

次回は全開オッケイでしょう。。。

ん~、エンジンが汚いのは愛嬌でございます。。。

今までは純正のダイヤフラム式クラッチシステムで走行してまいりました。

ドライブは純正で「ドリブンプレート№2x3枚仕様」が既存。

150PS位までならコレで一応オッケイでした。

が、最近は容量不足なので「前期コイル式」に交換で対策します。

滑り対策するのに年式をたどるのもおかしな話ですが

信用できる強化型クラッチディスクに対応しているシステムが

コイル式にしか対応していない現実的対策なので

その為の下準備も兼ねているっちゅー事で。。。

各部の確認していたら、SPⅡのコイルプレートが割れていました。

装着して5年位、都度三回目の交換になります。

ストリート仕様ではあまり聞かないトラブルですので

サーキット走行限定での振動トラブルと認識してます。

でも、壊れる事前提ではおもしろくないので

次回は振動対策も考慮した上での、電装系を煮詰める事にします。

今年も残り61日しかゴザイマセン。。。

出来る事を忙しなく送る毎日に

ご迷惑をお掛けする事もシバシバ・・・。

早速参ります。。。

慣らし走行を無事行いまして、復旧の確認となりました。

で、ヘッドを開けて各部確認とボルトのトルクチェック含めた再調整にて

次回は全開オッケイでしょう。。。

ん~、エンジンが汚いのは愛嬌でございます。。。

今までは純正のダイヤフラム式クラッチシステムで走行してまいりました。

ドライブは純正で「ドリブンプレート№2x3枚仕様」が既存。

150PS位までならコレで一応オッケイでした。

が、最近は容量不足なので「前期コイル式」に交換で対策します。

滑り対策するのに年式をたどるのもおかしな話ですが

信用できる強化型クラッチディスクに対応しているシステムが

コイル式にしか対応していない現実的対策なので

その為の下準備も兼ねているっちゅー事で。。。

各部の確認していたら、SPⅡのコイルプレートが割れていました。

装着して5年位、都度三回目の交換になります。

ストリート仕様ではあまり聞かないトラブルですので

サーキット走行限定での振動トラブルと認識してます。

でも、壊れる事前提ではおもしろくないので

次回は振動対策も考慮した上での、電装系を煮詰める事にします。