SD-ALTISの主観

前回の続き、途中から始めるね。

ビキニカウルはフレームマウント固定でございます。

採用するカウルはガルクラフト製のZEP750対応製品。

付属部品でカウルを固定する仕組みですが、固定方法諸々含めて

問題無いレベルで製作されていて非常に好ましいです。

生意気な事言ってますが、その当たり前な位置関係すらデタラメで

「安さ一番強度無しDIYでビキニカウル素人風」なパチカウルが

オク等でまかりとおている現状に我々「外装屋」は心を痛めています。

そういったオクで安売りされてしまってるカウル類って

ボク等「外装屋」がイチから制作した意匠的存在の物なのね。

頑張って生み出した造形意匠製品なんですよ、一応ね。

ウチなんかが水面下で製作している某社の某製品等なんかだと

「ほぼ同形状の物」が一万円以上ダンピングされてオクに並んでいる。

先端とかをちょっと変えただけで「オリジナルです」って・・・。

FRP製品の特性上、コピー製品の取締ってほぼ不可能に近い・・・。

だからこそ、この業種を続けるうえで個人的に思う事。

「有る技術者が何らかの意図を持って製作した物には意匠が存在する」と。

「重要な知財として保護する必然性が高い工業デザイン」って事。

まぁ、デザインなんてのは目から吸収するもんだから多少は仕方ないけど

「応用」とか「参考」とか「リスペクト」とかの言い方ひとつですが

意味間違っちゃうとただの「大陸風マルパクリ」っつー事だしね。。。

世の中上手く出来ているから、「ウソから出たマコト」って事も有る。

「パチ屋のくせにいつの間にか本家ってパターン」、有るからねぇ~。

まぁ、自分勝手に取り決めてる「マイルール」なんだけどさ。。。

どんな世界にも通ずる「悪しき問題」なので重要なテーマですね・・・。

まだ未確定な事例なんだけども、ウチのオリジナル形状の製品にて

ラインナップに無い素材の製品を、発案者のボクに断りも無く

勝手に製作している輩がいるらしいと、有る方から情報頂いた。

現時点でボクは何も知り得ていないが、本当ならば気分が悪い。

だって、事実ならば「ウチの製品の型を取った」って事だからね。

今もこの時点で見ず知らずのダレかがドコかで勝手に

ウチのオリジナルカウルを制作しているかもしれないなんて事

想像しただけゲンナリするねぇ・・・。

普通に購入してくれた他のお客さんに迷惑が掛かるかもしれませんので

早いトコ調べようと思って、色々と顧問弁護士さんとも相談しています。

一応、現行販売している製品ですから、悪質と判断出来るらしいのでね。

製品を丸パクリするような輩にはそもそも「モラルは無い」ですから

どうにも仕方ないんでしょうかね・・・。

まぁ、今後判明した時点でそれなりの対応します・・・。

スッゲー、話が脱線してスミマセン・・・。

ZEP750のビキニカウルの件ね。

えっと、ガルクラフト製、良く出来ています。

固定方法も無理やりじゃないですし、カウル自体に強度も保たれてる。

だけど、今回の仕様だと一点気になってしまうポイントが有る。

本来の取付位置と違うから気になる「隙間」がね。

ボディから離れた位置にカウルが有るからその「隙間感」。

カウル自体が前方に飛び出る位置に固定されてしまうのが

フレームマウントのデメリットの一つなんです。

そんな「外観上の補正」は「カウル加工」でしか対策出来ません。

単に「カウル加工」と云っても色々と難しい問題が多いんです。

ウチも外装屋なので「カウル系加工」に対しては慎重になります。

今回のような、他社様のオリジナル製品を採用する場合は特にね。

製作者の意図も考慮するのは当然ですから尚更です。。。

まぁ、加工をする理由によりけりで、大まかに分けると

①そもそもボルトオンじゃ取付できないパターン

②固定位置を変更したので固定箇所の補修パターン

③他車用を流用するので大がかりな形状変更パターン

④装着形状がイメージと違うパターン

えっと、今回は④に若干当てはまりますかね。

純正状態での固定ならば違和感が無かった製品形状なのに

フレームマウント装着の弊害による見た目の問題かな。

要約すると

「カウルが前方に出た分、もう一回り大きい方がバランス良いかな」

って事です、はい。

カウルのフチを一回り大きくして存在感を上げてみますかね、と。

まずはサイドのフチ部分を20㎜程度延長してみましょう、と。

ハンドルの逃げやウインカーの逃げなどを考慮しながら

全体的なデザインを少し変えてみようと思ってます。

ガルクラフトさんちの意向から離れた事をしてしまいますが

総合的に良しとなる様、補正してみます。

えっと、この作業は、オーナーには了承頂いておりません。

ボクの独断決行の作業になります。。。

さぁ、吉と出るかドーカ・・・。

ビキニカウルはフレームマウント固定でございます。

採用するカウルはガルクラフト製のZEP750対応製品。

付属部品でカウルを固定する仕組みですが、固定方法諸々含めて

問題無いレベルで製作されていて非常に好ましいです。

生意気な事言ってますが、その当たり前な位置関係すらデタラメで

「安さ一番強度無しDIYでビキニカウル素人風」なパチカウルが

オク等でまかりとおている現状に我々「外装屋」は心を痛めています。

そういったオクで安売りされてしまってるカウル類って

ボク等「外装屋」がイチから制作した意匠的存在の物なのね。

頑張って生み出した造形意匠製品なんですよ、一応ね。

ウチなんかが水面下で製作している某社の某製品等なんかだと

「ほぼ同形状の物」が一万円以上ダンピングされてオクに並んでいる。

先端とかをちょっと変えただけで「オリジナルです」って・・・。

FRP製品の特性上、コピー製品の取締ってほぼ不可能に近い・・・。

だからこそ、この業種を続けるうえで個人的に思う事。

「有る技術者が何らかの意図を持って製作した物には意匠が存在する」と。

「重要な知財として保護する必然性が高い工業デザイン」って事。

まぁ、デザインなんてのは目から吸収するもんだから多少は仕方ないけど

「応用」とか「参考」とか「リスペクト」とかの言い方ひとつですが

意味間違っちゃうとただの「大陸風マルパクリ」っつー事だしね。。。

世の中上手く出来ているから、「ウソから出たマコト」って事も有る。

「パチ屋のくせにいつの間にか本家ってパターン」、有るからねぇ~。

まぁ、自分勝手に取り決めてる「マイルール」なんだけどさ。。。

どんな世界にも通ずる「悪しき問題」なので重要なテーマですね・・・。

まだ未確定な事例なんだけども、ウチのオリジナル形状の製品にて

ラインナップに無い素材の製品を、発案者のボクに断りも無く

勝手に製作している輩がいるらしいと、有る方から情報頂いた。

現時点でボクは何も知り得ていないが、本当ならば気分が悪い。

だって、事実ならば「ウチの製品の型を取った」って事だからね。

今もこの時点で見ず知らずのダレかがドコかで勝手に

ウチのオリジナルカウルを制作しているかもしれないなんて事

想像しただけゲンナリするねぇ・・・。

普通に購入してくれた他のお客さんに迷惑が掛かるかもしれませんので

早いトコ調べようと思って、色々と顧問弁護士さんとも相談しています。

一応、現行販売している製品ですから、悪質と判断出来るらしいのでね。

製品を丸パクリするような輩にはそもそも「モラルは無い」ですから

どうにも仕方ないんでしょうかね・・・。

まぁ、今後判明した時点でそれなりの対応します・・・。

スッゲー、話が脱線してスミマセン・・・。

ZEP750のビキニカウルの件ね。

えっと、ガルクラフト製、良く出来ています。

固定方法も無理やりじゃないですし、カウル自体に強度も保たれてる。

だけど、今回の仕様だと一点気になってしまうポイントが有る。

本来の取付位置と違うから気になる「隙間」がね。

ボディから離れた位置にカウルが有るからその「隙間感」。

カウル自体が前方に飛び出る位置に固定されてしまうのが

フレームマウントのデメリットの一つなんです。

そんな「外観上の補正」は「カウル加工」でしか対策出来ません。

単に「カウル加工」と云っても色々と難しい問題が多いんです。

ウチも外装屋なので「カウル系加工」に対しては慎重になります。

今回のような、他社様のオリジナル製品を採用する場合は特にね。

製作者の意図も考慮するのは当然ですから尚更です。。。

まぁ、加工をする理由によりけりで、大まかに分けると

①そもそもボルトオンじゃ取付できないパターン

②固定位置を変更したので固定箇所の補修パターン

③他車用を流用するので大がかりな形状変更パターン

④装着形状がイメージと違うパターン

えっと、今回は④に若干当てはまりますかね。

純正状態での固定ならば違和感が無かった製品形状なのに

フレームマウント装着の弊害による見た目の問題かな。

要約すると

「カウルが前方に出た分、もう一回り大きい方がバランス良いかな」

って事です、はい。

カウルのフチを一回り大きくして存在感を上げてみますかね、と。

まずはサイドのフチ部分を20㎜程度延長してみましょう、と。

ハンドルの逃げやウインカーの逃げなどを考慮しながら

全体的なデザインを少し変えてみようと思ってます。

ガルクラフトさんちの意向から離れた事をしてしまいますが

総合的に良しとなる様、補正してみます。

えっと、この作業は、オーナーには了承頂いておりません。

ボクの独断決行の作業になります。。。

さぁ、吉と出るかドーカ・・・。

車検準備でアチコチ点検してたら、クラッチがグニグニしてる。

「ワイヤー交換したから調整しなくちゃな」と。

したら、レリースアームがポッキリね・・・。

今回も、本当にうまくいかないですねぇ・・・。

やっぱり、「変なツボ」にハマっています・・・。

アルミの鋳造製品なので、溶接補修できなくはないけど

スプラインとの嵌りや固定部分の強度も重要な部位なので新品交換ね。

こんな小物一つ、純正部品の発注による作業中断が発生します。

週末に予定していた納車も全て見直して、もう一週間かぁ・・・。

ココまで予定通りいかない車両は初めてです・・・。

ならば「つまらないトラブルはもう全部出し尽くして下さい」と。

では、納車遅延する事決定なので、別に気になってた作業でも。

それは「外観上の問題」としてビキニカウルの位置形状。

ビキニカウルはフレームマウント固定でございます。

採用するカウルはガルクラフト製のZEP750対応製品。

付属部品でカウルを固定する仕組みですが、固定方法諸々含めて

問題無いレベルで製作されていて非常に好ましいです。

生意気な事言ってますが、その当たり前な位置関係すらデタラメで

現物合わせの「安さ一番強度無しDIYでビキニカウル風」なパチカウルが

オク等でまかりとおている現状に我々「外装屋」は心を痛めています。

おっと、このままでは話が長くなるので愚痴満載の次回に続けるべ。。。

「ワイヤー交換したから調整しなくちゃな」と。

したら、レリースアームがポッキリね・・・。

今回も、本当にうまくいかないですねぇ・・・。

やっぱり、「変なツボ」にハマっています・・・。

アルミの鋳造製品なので、溶接補修できなくはないけど

スプラインとの嵌りや固定部分の強度も重要な部位なので新品交換ね。

こんな小物一つ、純正部品の発注による作業中断が発生します。

週末に予定していた納車も全て見直して、もう一週間かぁ・・・。

ココまで予定通りいかない車両は初めてです・・・。

ならば「つまらないトラブルはもう全部出し尽くして下さい」と。

では、納車遅延する事決定なので、別に気になってた作業でも。

それは「外観上の問題」としてビキニカウルの位置形状。

ビキニカウルはフレームマウント固定でございます。

採用するカウルはガルクラフト製のZEP750対応製品。

付属部品でカウルを固定する仕組みですが、固定方法諸々含めて

問題無いレベルで製作されていて非常に好ましいです。

生意気な事言ってますが、その当たり前な位置関係すらデタラメで

現物合わせの「安さ一番強度無しDIYでビキニカウル風」なパチカウルが

オク等でまかりとおている現状に我々「外装屋」は心を痛めています。

おっと、このままでは話が長くなるので愚痴満載の次回に続けるべ。。。

電装系で一時ストップしてた作業ですが、問題クリアとなり

無事に始動確認出来たので最終的な作業に入ります。

現段階でFCRキャブが装着されています。

燃料コックは純正の負圧式なのに負圧処理をしないで装着ってパターン。

「コックの意味無いじゃん仕様」にて装着される方、多いよね。

まぁ、人それぞれだからいいけどさ・・・。

色々と弊害が有るのに放置するのって良くないよ・・・。

きちんとしましょう。。。

明らかに「ツルシのFCR」だとキャブボディとコックが干渉寸前ね。

燃料ホースがスムーズに装着できる訳無いスペースと角度位置。

色々な文献でも明らかになってるけど

「コックは交換しましょう」ってのがデフォで定説です。

その場合に使用するコックってナニ?って事。

比べてみました。

左が純正コックで右が対策コック。

ボディの大きさやアウトレットパイプの出口が違う。

何より、負圧式じゃ無くて落下式だからコック機能が使える。

品番(44300-32B04)定価¥7350-

チトお値段しますが、場所が場所なだけにキチンとしましょうね、と。

折角良い方向に調整してきてるのに一部の不備をそのままにするのって

あまりにもお粗末な対応ですので、強制交換でゴザイマス。。。

ねっ、収まり良いでしょう。。。

燃料ホースも無理なく装着出来るし、コック機能も問題無いし。

純正コックでも「使えなくもない」かもしれません・・・。

細かい所ですが、部品の構成で成り立ってる機械ですので、ね。。。

要所だけ目立たせないで廻りも活かす様な配慮が吉なのです。。。

でね、装着されてたコック確認して気付いたけど

タンクの中、サビがすげーの・・・。

あ~これ、勿論追加作業ですね・・・。

キャップ上面から覗いた感じ。

注ぎ口周辺のサビが物語るように、結構根付いてます。

問答無用で、サビ取作業開始します。。。

一応、オーナーさんの了解は得てますよ、念の為ね。

燃調コック取付場所を裏側から見ると

サビの蓄積が見受けられます。

大きなサビなら燃料フィルターで防げますけど確実じゃあないよね。

折角キャブレターもOHしたのにサビが混じったガソリン流し込むのって

あまりにも短絡的で馬鹿げている所存です。

燃料センサーもサビッサビです。

しかも、センサー部分とフロート壊れてるし、だし・・・。

交換したいけど、今回はスルーして「ただのフタ」って事で。。。

いやはや、破損してるセンサー部分を分解したらサビの巣窟ね・・・。

通常の使用でここまで錆びる事はあまり無いですので

水の混入を疑っていいでしょう。

キャップ周辺のラバー類は交換必須ですかね。

サビ取処理する前にはタンク内を洗剤で洗います。

ステンのチェーンを中に入れてシェイクシェイク。

何度となくシェイク洗浄を繰り返しますが

この程度のサビ水が止まりません・・・。

やればやるだけでてくるので、逆に気持ちいいです。

こんな微細なサビが混じったガソリンが供給されても

ソコソコ走ってたのってある意味スゲーね。

勿論、キャブのフロートの中は真っ赤でしたけど・・・。

サビ取剤は温めて使用するのが吉。

多きい鍋が行方不明なので20㎝の煮出し用でセコセコと。

一晩置いてオッケイ、中はツルツルになりました。。。

たったこれだけで綺麗になってトラブル回避出来るんだから

やらない理由は無いでしょう。

作業は後回しにしない事で、回避出来るリスクは無限です。。。

さて、車検の準備開始。。。

無事に始動確認出来たので最終的な作業に入ります。

現段階でFCRキャブが装着されています。

燃料コックは純正の負圧式なのに負圧処理をしないで装着ってパターン。

「コックの意味無いじゃん仕様」にて装着される方、多いよね。

まぁ、人それぞれだからいいけどさ・・・。

色々と弊害が有るのに放置するのって良くないよ・・・。

きちんとしましょう。。。

明らかに「ツルシのFCR」だとキャブボディとコックが干渉寸前ね。

燃料ホースがスムーズに装着できる訳無いスペースと角度位置。

色々な文献でも明らかになってるけど

「コックは交換しましょう」ってのがデフォで定説です。

その場合に使用するコックってナニ?って事。

比べてみました。

左が純正コックで右が対策コック。

ボディの大きさやアウトレットパイプの出口が違う。

何より、負圧式じゃ無くて落下式だからコック機能が使える。

品番(44300-32B04)定価¥7350-

チトお値段しますが、場所が場所なだけにキチンとしましょうね、と。

折角良い方向に調整してきてるのに一部の不備をそのままにするのって

あまりにもお粗末な対応ですので、強制交換でゴザイマス。。。

ねっ、収まり良いでしょう。。。

燃料ホースも無理なく装着出来るし、コック機能も問題無いし。

純正コックでも「使えなくもない」かもしれません・・・。

細かい所ですが、部品の構成で成り立ってる機械ですので、ね。。。

要所だけ目立たせないで廻りも活かす様な配慮が吉なのです。。。

でね、装着されてたコック確認して気付いたけど

タンクの中、サビがすげーの・・・。

あ~これ、勿論追加作業ですね・・・。

キャップ上面から覗いた感じ。

注ぎ口周辺のサビが物語るように、結構根付いてます。

問答無用で、サビ取作業開始します。。。

一応、オーナーさんの了解は得てますよ、念の為ね。

燃調コック取付場所を裏側から見ると

サビの蓄積が見受けられます。

大きなサビなら燃料フィルターで防げますけど確実じゃあないよね。

折角キャブレターもOHしたのにサビが混じったガソリン流し込むのって

あまりにも短絡的で馬鹿げている所存です。

燃料センサーもサビッサビです。

しかも、センサー部分とフロート壊れてるし、だし・・・。

交換したいけど、今回はスルーして「ただのフタ」って事で。。。

いやはや、破損してるセンサー部分を分解したらサビの巣窟ね・・・。

通常の使用でここまで錆びる事はあまり無いですので

水の混入を疑っていいでしょう。

キャップ周辺のラバー類は交換必須ですかね。

サビ取処理する前にはタンク内を洗剤で洗います。

ステンのチェーンを中に入れてシェイクシェイク。

何度となくシェイク洗浄を繰り返しますが

この程度のサビ水が止まりません・・・。

やればやるだけでてくるので、逆に気持ちいいです。

こんな微細なサビが混じったガソリンが供給されても

ソコソコ走ってたのってある意味スゲーね。

勿論、キャブのフロートの中は真っ赤でしたけど・・・。

サビ取剤は温めて使用するのが吉。

多きい鍋が行方不明なので20㎝の煮出し用でセコセコと。

一晩置いてオッケイ、中はツルツルになりました。。。

たったこれだけで綺麗になってトラブル回避出来るんだから

やらない理由は無いでしょう。

作業は後回しにしない事で、回避出来るリスクは無限です。。。

さて、車検の準備開始。。。

先日の作業でライトが点灯しない事例に陥ってしまったZEP750君。

メインハーネスの加工や線の間引きなど行ったが故の可能性なのか

「作業に落ち度は無いハズ」と思うのは作業者のエゴかしらね・・・。

過去の事例や勘で行う作業に見過ごしや過信が無いとも言い切れないので

今回は若干の脳内整理と共に、マニュアルをゲット。

今更ですが、配線図をきちんと確認検証する事にします。

レポート長文だね、今回。

作業も丸々一日費やしてみた。

友人のショップからマニュアル借りる事も考えましたけど

そんなみみっちい「ベガー作戦」では笑われてしまうので

一旦作業中止してキチンとと購入してみた訳です。

「あんま出番無いからどーだべかな・・・」とか思いつつも

過去の全車両タイプを網羅してて、お得な内容じゃんね。

今後の為にも良かったのかもしれんね・・・。

んで、配線図の部分をピックアップします。

昔のカワサキは一枚折り畳みサイズだったので見やすかったのに

今ではページ割記載なのでチト見難い・・・。

上手い事トリミングしてA3サイズに起こせばいいだけね。

日曜日の空いてる時間を見計らって図面制作しておきました。

作業は月曜日にやるべ。。。

明けて月曜日、午前九時スタート。

現物と配線図をにらめっこしながら確認するけど

相槌しか出てこない・・・。

要は間違ってないのよね・・・。

奢る訳じゃ無いけど「ハーネス加工にミスは有りません」と。

こういった場合、まず疑うのは「追作業」なのは常です。

自走活動していた車両を預かっている以上当然の判断ね。

たま~に保管している間に既存部品が寿命を全うするパターンも

有ったりはしますけれども、ほぼ皆無に等しい事例なので

やはり人為的な「追作業」を疑うべき、と。

で、何度もシミュレートしてトラブルシュートしましたが

何も解決しませんので、それじゃあ部品かな?と。

ではまず、L側SWBOXをチェックします。

まぁ、コレ一択なんすけどね・・・。

良い具合にヤレテいて文字消えていますが操作性はしっかりしてる。

さて、導通検査は配線のみならず、全部が鉄則なので開けてみる。

うっ、バッチイね・・・。

スプレー式接点潤滑剤が汚れを呼んだ系ですかね・・・。

このタイミングでSWBOXの洗浄OHを兼ねて確認。

本来は予定にない作業だけど、原因追求だから仕方ない・・・。

こういった「やってみなきゃわからない事例」っての多いからね。

特に古い車両は「ほぼグレーゾーン」で実態が読めません・・・。

触れば触っただけお仕事が増えるので触りたくないのが本音・・・。

でも、最終的には確認しないといけなくなってくるし・・・。

こういった「最終的な詰めの部分」に陥りやすい事例ですね。

今回は「色々とハマってます」から当然なのでしょう・・・。

でね、愚痴ったのは原因が分かったからね。

このユニットの導通不良でした。

はい、勝手にご臨終パターンでゴザイマシタ。。。

補修して組み直してあっさり完了しました。

今回は内部ユニットの補修で再構築しましたが

似たSWBOXがあったら配線処理して流用したかもね。

要はタイミングですかね。。。

無事に点灯しました。。。

いやいや、ホッとしましたよ久々に。。。

疑わしきは罰する方式が電装系のキモですねやはり・・・。

結果的には遠回りにも等しいトラブルでしたね。

余計な事さえしなければすんなりたどり着いた事例とも云える。

その「自分のやった作業」を疑ってた訳じゃ無いですけど

やはりねぇ、微妙な気持ちでゴザイマスかね・・・。

こういった作業報告も皆様の為になれば、と思うこそ

遠回りも満更じゃないですよ。。。

ちなみにポジション点灯時はイカリング仕様。。。

ブルー灯でカッコイイッスね。。。

結局は現物合わせで組み直したメインハーネス「ST-Ⅲ仕様」に

何ら問題は無かった訳でして・・・。

自分の勘に満更でも無い訳で。。。

面目躍如っつーか、ね。。。

忘れネー内に今回の配線図を製図しとくべかな。。。

ちょっとボケてんのはワザとよ。

財産だしね。。。イヒ

ちなみに今回のハーネス改「SP-Ⅲ仕様」ってのは

社外製点火系ユニットを採用してセキュリティ系解除した

純正補器類採用のチョイシンプル仕様でした。。。

メインハーネスの加工や線の間引きなど行ったが故の可能性なのか

「作業に落ち度は無いハズ」と思うのは作業者のエゴかしらね・・・。

過去の事例や勘で行う作業に見過ごしや過信が無いとも言い切れないので

今回は若干の脳内整理と共に、マニュアルをゲット。

今更ですが、配線図をきちんと確認検証する事にします。

レポート長文だね、今回。

作業も丸々一日費やしてみた。

友人のショップからマニュアル借りる事も考えましたけど

そんなみみっちい「ベガー作戦」では笑われてしまうので

一旦作業中止してキチンとと購入してみた訳です。

「あんま出番無いからどーだべかな・・・」とか思いつつも

過去の全車両タイプを網羅してて、お得な内容じゃんね。

今後の為にも良かったのかもしれんね・・・。

んで、配線図の部分をピックアップします。

昔のカワサキは一枚折り畳みサイズだったので見やすかったのに

今ではページ割記載なのでチト見難い・・・。

上手い事トリミングしてA3サイズに起こせばいいだけね。

日曜日の空いてる時間を見計らって図面制作しておきました。

作業は月曜日にやるべ。。。

明けて月曜日、午前九時スタート。

現物と配線図をにらめっこしながら確認するけど

相槌しか出てこない・・・。

要は間違ってないのよね・・・。

奢る訳じゃ無いけど「ハーネス加工にミスは有りません」と。

こういった場合、まず疑うのは「追作業」なのは常です。

自走活動していた車両を預かっている以上当然の判断ね。

たま~に保管している間に既存部品が寿命を全うするパターンも

有ったりはしますけれども、ほぼ皆無に等しい事例なので

やはり人為的な「追作業」を疑うべき、と。

で、何度もシミュレートしてトラブルシュートしましたが

何も解決しませんので、それじゃあ部品かな?と。

ではまず、L側SWBOXをチェックします。

まぁ、コレ一択なんすけどね・・・。

良い具合にヤレテいて文字消えていますが操作性はしっかりしてる。

さて、導通検査は配線のみならず、全部が鉄則なので開けてみる。

うっ、バッチイね・・・。

スプレー式接点潤滑剤が汚れを呼んだ系ですかね・・・。

このタイミングでSWBOXの洗浄OHを兼ねて確認。

本来は予定にない作業だけど、原因追求だから仕方ない・・・。

こういった「やってみなきゃわからない事例」っての多いからね。

特に古い車両は「ほぼグレーゾーン」で実態が読めません・・・。

触れば触っただけお仕事が増えるので触りたくないのが本音・・・。

でも、最終的には確認しないといけなくなってくるし・・・。

こういった「最終的な詰めの部分」に陥りやすい事例ですね。

今回は「色々とハマってます」から当然なのでしょう・・・。

でね、愚痴ったのは原因が分かったからね。

このユニットの導通不良でした。

はい、勝手にご臨終パターンでゴザイマシタ。。。

補修して組み直してあっさり完了しました。

今回は内部ユニットの補修で再構築しましたが

似たSWBOXがあったら配線処理して流用したかもね。

要はタイミングですかね。。。

無事に点灯しました。。。

いやいや、ホッとしましたよ久々に。。。

疑わしきは罰する方式が電装系のキモですねやはり・・・。

結果的には遠回りにも等しいトラブルでしたね。

余計な事さえしなければすんなりたどり着いた事例とも云える。

その「自分のやった作業」を疑ってた訳じゃ無いですけど

やはりねぇ、微妙な気持ちでゴザイマスかね・・・。

こういった作業報告も皆様の為になれば、と思うこそ

遠回りも満更じゃないですよ。。。

ちなみにポジション点灯時はイカリング仕様。。。

ブルー灯でカッコイイッスね。。。

結局は現物合わせで組み直したメインハーネス「ST-Ⅲ仕様」に

何ら問題は無かった訳でして・・・。

自分の勘に満更でも無い訳で。。。

面目躍如っつーか、ね。。。

忘れネー内に今回の配線図を製図しとくべかな。。。

ちょっとボケてんのはワザとよ。

財産だしね。。。イヒ

ちなみに今回のハーネス改「SP-Ⅲ仕様」ってのは

社外製点火系ユニットを採用してセキュリティ系解除した

純正補器類採用のチョイシンプル仕様でした。。。

なんか、ZEPネタが続いていますが他意は無いです。

「色々とやってますよ」アピールです。。。

さぁ、電装系補器類の装備とかいってみましょう。

次世代ライトのLEDヘッドライトシステムでも導入してみましょう。

巷では賑わってきているアイテムですが、概ね好評らしいね。

HIDよりも簡単で同等の明るさならばオッケイでしょう。

今も昔のエレクトロチューンは若者の心を熱くさせるらしい・・・。

ボク的には「製品の品質安定」さえクリア出来れば良いの。

だからちょっと期待してる。。。

ただ、個人的に「え~どーなの?」感は有るので人柱ですね。。。

う~んいきなりね、箱開けたらこんな雑な感じ・・・。

なんだろ、すご~く嫌な感じ・・・。

少し前の「HIDポンコツ事件」を彷彿させるフレバーね・・・。

まぁ、製品がしっかりしてれば箱なんて飾りだしぃ・・・。

純正ライトケースにレンズは定番のPIAA製のML22を採用。

仮組み込んでもケース内で放熱フィンとの干渉は無いです。

配線との干渉を避けて組み込めそうです。

このタイミングで先日引き直したメインハーネス仮接続して

ライトの点灯確認した所、ライトが点かないのよ・・・。

どうやらジャンクションボックスのライト線に電通してない。

メインハーネスの補修作業では、点灯システム系統線類は

ノータッチだったのになんでだろう・・・。

う~ん、またハマったかもしれない予感がする・・・。

またムキムキしないといけんね。

三歩進んで二歩さがる作業が続いてる・・・。

あぁ、ちょっと気分転換したい所です。

チンコも重たいしなぁ・・・。

ついでに、LED繋がりで某社のLEDウインカー。

右のウインカーに採用している固定ボルトは付属品。

ちょい長くてナンセンスですねぇ・・・。

で、左のウインカーは長さが丁度になるよう調整しました。

キャップボルトだから良い訳じゃないけど、収まりが良いね。

こういったポイントを抑えると、DIY作業でも見れる様になる。

要は「気を使え」って事なんですねぇ。。。

ボルト使わない一体型ウインカーをチョイスが正解だけどさ。。。

「色々とやってますよ」アピールです。。。

さぁ、電装系補器類の装備とかいってみましょう。

次世代ライトのLEDヘッドライトシステムでも導入してみましょう。

巷では賑わってきているアイテムですが、概ね好評らしいね。

HIDよりも簡単で同等の明るさならばオッケイでしょう。

今も昔のエレクトロチューンは若者の心を熱くさせるらしい・・・。

ボク的には「製品の品質安定」さえクリア出来れば良いの。

だからちょっと期待してる。。。

ただ、個人的に「え~どーなの?」感は有るので人柱ですね。。。

う~んいきなりね、箱開けたらこんな雑な感じ・・・。

なんだろ、すご~く嫌な感じ・・・。

少し前の「HIDポンコツ事件」を彷彿させるフレバーね・・・。

まぁ、製品がしっかりしてれば箱なんて飾りだしぃ・・・。

純正ライトケースにレンズは定番のPIAA製のML22を採用。

仮組み込んでもケース内で放熱フィンとの干渉は無いです。

配線との干渉を避けて組み込めそうです。

このタイミングで先日引き直したメインハーネス仮接続して

ライトの点灯確認した所、ライトが点かないのよ・・・。

どうやらジャンクションボックスのライト線に電通してない。

メインハーネスの補修作業では、点灯システム系統線類は

ノータッチだったのになんでだろう・・・。

う~ん、またハマったかもしれない予感がする・・・。

またムキムキしないといけんね。

三歩進んで二歩さがる作業が続いてる・・・。

あぁ、ちょっと気分転換したい所です。

チンコも重たいしなぁ・・・。

ついでに、LED繋がりで某社のLEDウインカー。

右のウインカーに採用している固定ボルトは付属品。

ちょい長くてナンセンスですねぇ・・・。

で、左のウインカーは長さが丁度になるよう調整しました。

キャップボルトだから良い訳じゃないけど、収まりが良いね。

こういったポイントを抑えると、DIY作業でも見れる様になる。

要は「気を使え」って事なんですねぇ。。。

ボルト使わない一体型ウインカーをチョイスが正解だけどさ。。。

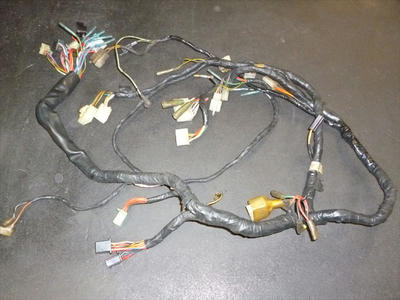

補器類の移動も含めて配置変更による配線の移動します。

ついでに簡素化したりまとめたりしてみますが

空冷キャブ車なので元々がシンプルだからそんなに面倒じゃない。

実働年数22年の純正ハーネス。

断線しそうだったり結線が緩い箇所やらカプラの不具合など

要補修ポイントが数か所見受けられますが、どれもが人為的な箇所。

一昔前の昭和バイクに比べると格段の信頼性が見受けられますね。

傷んでいる箇所が少ないのでベースとして再利用する事にします。

まずは保護テープを剥いて粘着質と汚れを取り除きます。

洗いながら乾燥させながら傷み具合を確認したりして準備します。

作業的には新しい補器類場所に合わせてカプラの位置変更したり

取回しを変えたりと、現物合わせでチマチマした内容になります。

これはメインキー配線にタップ分岐した人為的ダメポイント。

カワサキ車では非常に重要な線ですよ、W~BR線は。

ON~メイン電線なので太いですから、ダメタップで無理やり閉じると

心線が半分位切れてしまってよろしくないのよね・・・。

各種追加メーター系の電源を取るにはもう少し違うポイントが良いかな。

この線が切れたら走行中だろうがバイク沈黙しちゃうし危険だしね。

便利だけどね、タップ分岐はさ・・・。

個人的にはおススメしません。

あまり変化が無いですが、再構築後のメインハーネス。

現在の補器類に合わせた一品で、非常にシンプル。

省いた線種と交換したカプラ類はこんな程度。

さほどでもないですが、見た目と収まりは格段に良くなりました。

さて、次にいきましょ。

ついでに簡素化したりまとめたりしてみますが

空冷キャブ車なので元々がシンプルだからそんなに面倒じゃない。

実働年数22年の純正ハーネス。

断線しそうだったり結線が緩い箇所やらカプラの不具合など

要補修ポイントが数か所見受けられますが、どれもが人為的な箇所。

一昔前の昭和バイクに比べると格段の信頼性が見受けられますね。

傷んでいる箇所が少ないのでベースとして再利用する事にします。

まずは保護テープを剥いて粘着質と汚れを取り除きます。

洗いながら乾燥させながら傷み具合を確認したりして準備します。

作業的には新しい補器類場所に合わせてカプラの位置変更したり

取回しを変えたりと、現物合わせでチマチマした内容になります。

これはメインキー配線にタップ分岐した人為的ダメポイント。

カワサキ車では非常に重要な線ですよ、W~BR線は。

ON~メイン電線なので太いですから、ダメタップで無理やり閉じると

心線が半分位切れてしまってよろしくないのよね・・・。

各種追加メーター系の電源を取るにはもう少し違うポイントが良いかな。

この線が切れたら走行中だろうがバイク沈黙しちゃうし危険だしね。

便利だけどね、タップ分岐はさ・・・。

個人的にはおススメしません。

あまり変化が無いですが、再構築後のメインハーネス。

現在の補器類に合わせた一品で、非常にシンプル。

省いた線種と交換したカプラ類はこんな程度。

さほどでもないですが、見た目と収まりは格段に良くなりました。

さて、次にいきましょ。

フロント周りはZRX1100用を流用しています。

ZEP750の純正フロント廻りがダメって訳じゃ無いのね。

ただ、「操安性の捌き易さを体感できるか?」っつたら微妙・・・。

そんな真意的な所は、見え隠れするバイク乗りの性かしらね。

まぁ、部品変更してその良い部分を取り入れる為には

「ただ付けただけ」じゃあダメだっつー事でね。。。

なんだか解りきった様な、悟った風な事いってますが

良し悪しの定義は基本主観なので、「何故?」が必然。

バイク自体がマイノリティな昨今、大事にしたい気持ちも含めて

「見て良し乗って良し」のバランス重視なのです。。。

ZRX純正ステムはシャフトを制作して装着。

そのまま付かない事も無いけど、ソコはきちんとする。

やっぱり同一メーカーだからこその流用相性は良いですね。

ただし、他車種流用品の場合には色々と不具合が有ります。

メインキーやハンドルストッパーの位置関係がそれ。

今回はキー位置関係の修正によってキーロック対策です。

本来ならば手っ取り早くボルトオンステムキットを採用すれば

流用加工全般のの手間暇は掛かりません。

今回は単価的な理由等とのバランスによるチョイスです。

哀しい事に、流用加工手間の方がステムキットより安価・・・。

その分、お時間掛かりますのでご都合に合わせて下さい、と。

ビキニカウル装着しますが、フレームマウント仕様なので

ライトやらメーターなどの補器類系は別機動にて。

ライトステーは純正を流用してのお手軽仕様でゴザイマス。

メーター系はスタックパネルにてチョイレーシーライク。

フォーク自体もZRX1100用の純正流用です。

インナーとアウター内を鏡面仕上げしてます。

アウター外側は黒七分艶でリペイント。

中古品のリビルド使用に際して必要な対策ですね。

ブレーキキャリパーはブレンボ、ローターはサンスター

ホイルはZRX1100対応ゲイルスピード。

Fフェンダーはオリジナルカーボン製。

この辺の部品チョイスは鉄板過ぎて今更説明不要。

逆説的に良い物が身近に存在する有難味と選択が醸し出す

意外性の希薄による「否カスタム」とも取れる見解に

まことしやかなリフレッシュ概念との相違性に悩みます・・・。

さぁて、次は配線だ。

いつものメインハーネス剥き剥きなのです。。。

ZEP750の純正フロント廻りがダメって訳じゃ無いのね。

ただ、「操安性の捌き易さを体感できるか?」っつたら微妙・・・。

そんな真意的な所は、見え隠れするバイク乗りの性かしらね。

まぁ、部品変更してその良い部分を取り入れる為には

「ただ付けただけ」じゃあダメだっつー事でね。。。

なんだか解りきった様な、悟った風な事いってますが

良し悪しの定義は基本主観なので、「何故?」が必然。

バイク自体がマイノリティな昨今、大事にしたい気持ちも含めて

「見て良し乗って良し」のバランス重視なのです。。。

ZRX純正ステムはシャフトを制作して装着。

そのまま付かない事も無いけど、ソコはきちんとする。

やっぱり同一メーカーだからこその流用相性は良いですね。

ただし、他車種流用品の場合には色々と不具合が有ります。

メインキーやハンドルストッパーの位置関係がそれ。

今回はキー位置関係の修正によってキーロック対策です。

本来ならば手っ取り早くボルトオンステムキットを採用すれば

流用加工全般のの手間暇は掛かりません。

今回は単価的な理由等とのバランスによるチョイスです。

哀しい事に、流用加工手間の方がステムキットより安価・・・。

その分、お時間掛かりますのでご都合に合わせて下さい、と。

ビキニカウル装着しますが、フレームマウント仕様なので

ライトやらメーターなどの補器類系は別機動にて。

ライトステーは純正を流用してのお手軽仕様でゴザイマス。

メーター系はスタックパネルにてチョイレーシーライク。

フォーク自体もZRX1100用の純正流用です。

インナーとアウター内を鏡面仕上げしてます。

アウター外側は黒七分艶でリペイント。

中古品のリビルド使用に際して必要な対策ですね。

ブレーキキャリパーはブレンボ、ローターはサンスター

ホイルはZRX1100対応ゲイルスピード。

Fフェンダーはオリジナルカーボン製。

この辺の部品チョイスは鉄板過ぎて今更説明不要。

逆説的に良い物が身近に存在する有難味と選択が醸し出す

意外性の希薄による「否カスタム」とも取れる見解に

まことしやかなリフレッシュ概念との相違性に悩みます・・・。

さぁて、次は配線だ。

いつものメインハーネス剥き剥きなのです。。。

牛歩戦術の如く、日々微妙に進歩しているZEP750リフレッシュ計画。

リア廻りはほぼオッケイ、無事に6インチ190化が済みました。

お次はフロント編のリポートとなります。

で、まずはメーターを交換する事に。

お馴染カーボン製スタックメーターパネルでございます。

今回のZEP750に採用する補器類は以下の通り。

・スタック製ST200 B13

・シフトインジケータランプ

・アクティブ製デジタルモニターV3スピード

・アクティブ製デジタルモニターV3レブ&テンプ

パネル採用時の鉄板配置となります。

パネル自体はZRX1100対応形状をベースにしてます。

配線もそれなりに補修済みです。

ただ、純正に対しての差込カプラや配線色に周期性はゴザイマセン。

純正メーター配線の方が色数多いので間引いたハーネスになっています。

勿論、メインハーネス側の配線も合わせて間引いて有りますので

この状態ですんなり結束できるように調整しています。

っつー事は、純正メーターの装着が出来ないっつーパターンなのです。

こういった潔さが吉なのね。

ネイキッドタイプの車両には砲弾型メーターがお似合いですが

ZEP750君にはガルクラフト製ビキニカウルを装着するので

しかも敢えてフレームマウントならではのチョイスなのです。

ステムフォーク類のフロント全般は、ZRX1100用を流用してます。

ステムシャフトの新規製作と打ち替えにてステム装着。

メインキーの位置が全然違うので、当然キーロックも無効になってしまう。

それじゃあ「DIY」なので最低限のキーロック出来るように

ストッパーやらロックベースやら色々と対策してみました。

一旦、位置関係の確認にて暫定終了でゴザイマス。。。