SD-ALTISの主観

レースやサーキット走行におけるアクシデントとして

急な転倒などによる破損は避けれません。

補修時間が無い時には仕方の無い対策「その場凌ぎ風」にて

ソレなりに補修されていたニンジャ君でした・・・。

そんな暫定的な補修状態でしたのでキチンと直しましょうと。

まずはカウルステーの対策補修制作から。

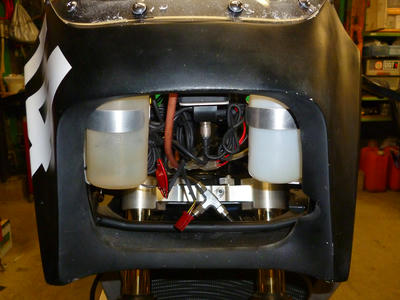

上の画像、外して廃棄するソレなりの補修ステー類。

アルミ製にて頑張って制作したチックでゴザイマスが

今後も採用して行くには程遠い製品と判断します。

今後は、純正のカウルステーを採用して補修致します。

万が一の転倒時に補修対策出来る部材で望むのもレース。

なんでもかんでもワンオフ対策じゃ身が持ちませんよ、とね。

手に入りやすい部材で備えるのが吉でしょう。

TOTに限定する訳じゃ無いですが、参加車両に多少は目星付けて

破損しやすそうなステー類のドナー等は常備しておく。

そんな牧場管理も私たち裏方の務めですね。

やはり「急な対策ができるかどうか」でゴザイマス。

まぁ、生業目的の差異は有ってしかるべきですから

正解はゴザイマセンけどね。

で、次にフレーム部。

ニンジャのカウルステーにおける強度的な弱点は

ネックに一か所しか無い固定ポイント。

案の定、貫通カラーが千切れてます。

ココをきちんとしない限り何やったってダメですね。

幸い、元に戻せそうなので良かった。

何となく元にハメ戻してみた。

このまま溶接して固定しちゃいましょう。

溶接して形状修正してオッケイでしょう。

上下二か所止めタイプに加工したい所ですが

現状ではキチンと作業ができる保証が無いので

今回は余計な作業はしません。。。

今回の補修作業で、暫くは大丈夫なハズですから

その内フレーム単体で補強する機会を設けて頂いて、と。

ソコは「キチンとしないとダメ」とご理解頂きたいです。。。

続いてカウル編。

ナニやら固定穴に躊躇いが多々見受けられる現状です。

スクリーンもチリが悪い。

正直、失礼ですがカウルの品質が悪い模様です・・・。

全体的な歪が大きく、純正カウルステーに穴位置ハマりません。

ワタシも外装屋の端くれとして、業界人ぶっていますので

流石に見過ごせない現状でゴザイマス故に

其れ元にも対してコレサダにも対策します。

一度、空いてる穴を全部埋めてしまいます。

ついでにスクリーン固定穴も是正します。

裏側から補強すると厚みが増すので下地を少し薄く処理して

マットとクロス張り込みます。

えっと、余談ですが私らカウル制作に携わる生業オッサンは

外装制作時において裏面はクロス仕上げにします。

この補修するカウルはマット仕上げのままですね。

こういった所の差が見分けるポイントとなります。

「クロス張りは難しくて面倒だから省いてる」って事ね。

某オク製の激安パチカウル類はそんなのばっかりよ。

「手間暇と材料代ケチって、見た目だけ真似てる」のね。。。

製品販売ならクロス仕上げがプロとしての基本です。

イヒ。。。

次のポイント。

カウルサイドの固定部分も歪んでいて面が合っていません。

一度切り取って、角度位置合わせて仮接着してから

裏面補修します。

こんな感じに補修完了。

穴開ける位置との嵌め合いに気を付けて

純正と同様にラバーマウント固定とします。

なんとか形になりましたが、若干キツイカウルですね・・・。

たまたまなのか個体差なのかは判りませんが

一旦、元に戻った風なだけですので今後の対策次第で

どうとでもなる案件と致しますかね。。。

ひとまず、練習走行に問題無い状態にてご機嫌伺います。

ぼちぼち、開始でゴザイマス。

急な転倒などによる破損は避けれません。

補修時間が無い時には仕方の無い対策「その場凌ぎ風」にて

ソレなりに補修されていたニンジャ君でした・・・。

そんな暫定的な補修状態でしたのでキチンと直しましょうと。

まずはカウルステーの対策補修制作から。

上の画像、外して廃棄するソレなりの補修ステー類。

アルミ製にて頑張って制作したチックでゴザイマスが

今後も採用して行くには程遠い製品と判断します。

今後は、純正のカウルステーを採用して補修致します。

万が一の転倒時に補修対策出来る部材で望むのもレース。

なんでもかんでもワンオフ対策じゃ身が持ちませんよ、とね。

手に入りやすい部材で備えるのが吉でしょう。

TOTに限定する訳じゃ無いですが、参加車両に多少は目星付けて

破損しやすそうなステー類のドナー等は常備しておく。

そんな牧場管理も私たち裏方の務めですね。

やはり「急な対策ができるかどうか」でゴザイマス。

まぁ、生業目的の差異は有ってしかるべきですから

正解はゴザイマセンけどね。

で、次にフレーム部。

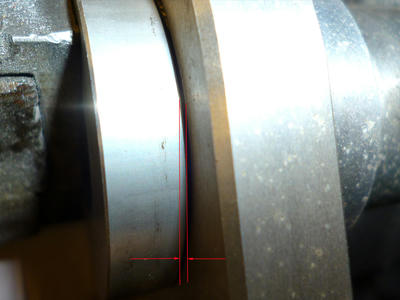

ニンジャのカウルステーにおける強度的な弱点は

ネックに一か所しか無い固定ポイント。

案の定、貫通カラーが千切れてます。

ココをきちんとしない限り何やったってダメですね。

幸い、元に戻せそうなので良かった。

何となく元にハメ戻してみた。

このまま溶接して固定しちゃいましょう。

溶接して形状修正してオッケイでしょう。

上下二か所止めタイプに加工したい所ですが

現状ではキチンと作業ができる保証が無いので

今回は余計な作業はしません。。。

今回の補修作業で、暫くは大丈夫なハズですから

その内フレーム単体で補強する機会を設けて頂いて、と。

ソコは「キチンとしないとダメ」とご理解頂きたいです。。。

続いてカウル編。

ナニやら固定穴に躊躇いが多々見受けられる現状です。

スクリーンもチリが悪い。

正直、失礼ですがカウルの品質が悪い模様です・・・。

全体的な歪が大きく、純正カウルステーに穴位置ハマりません。

ワタシも外装屋の端くれとして、業界人ぶっていますので

流石に見過ごせない現状でゴザイマス故に

其れ元にも対してコレサダにも対策します。

一度、空いてる穴を全部埋めてしまいます。

ついでにスクリーン固定穴も是正します。

裏側から補強すると厚みが増すので下地を少し薄く処理して

マットとクロス張り込みます。

えっと、余談ですが私らカウル制作に携わる生業オッサンは

外装制作時において裏面はクロス仕上げにします。

この補修するカウルはマット仕上げのままですね。

こういった所の差が見分けるポイントとなります。

「クロス張りは難しくて面倒だから省いてる」って事ね。

某オク製の激安パチカウル類はそんなのばっかりよ。

「手間暇と材料代ケチって、見た目だけ真似てる」のね。。。

製品販売ならクロス仕上げがプロとしての基本です。

イヒ。。。

次のポイント。

カウルサイドの固定部分も歪んでいて面が合っていません。

一度切り取って、角度位置合わせて仮接着してから

裏面補修します。

こんな感じに補修完了。

穴開ける位置との嵌め合いに気を付けて

純正と同様にラバーマウント固定とします。

なんとか形になりましたが、若干キツイカウルですね・・・。

たまたまなのか個体差なのかは判りませんが

一旦、元に戻った風なだけですので今後の対策次第で

どうとでもなる案件と致しますかね。。。

ひとまず、練習走行に問題無い状態にてご機嫌伺います。

ぼちぼち、開始でゴザイマス。

ポルシェ買って車検取りに行ったらガス検で落ちた。

購入先のディーラー担当者に相談したら

「あー、触媒切ってストレートにしちゃったからかな?」と。

「何でそんな事すんの?」と。

「だって、フルパワーでしょ普通は(キリッ。」と。

「・・・いや、車はそれなりでええで・・・」と思う。

「どうすればライン通るかな?」

「元に戻せばいい」

「どうやって?」

「純正買い直すか、付け替えた部品元に戻すか」

「じゃあ、切った触媒返して」と。

わざわざ純正買うまでも無いな、と。。。

ウチの工場では、ケツ突っ込んでリフトアップしながら

触媒の入替補修を出来る環境じゃあないので

外して作業すんべね。

上が切っ飛ばされた純正触媒部分で

下が適当にストレート加工されたタイコ前部分。

適当に付け替えれば良いって物じゃないっしょ。。。

じゃあ、治具作るっぺね。

物凄く簡易的な治具作成。

前後のフランジだけ残してストレート部は廃棄。

で、触媒を適当に合わせて溶接。

多分、オッケイだべ。。。

購入先のディーラー担当者に相談したら

「あー、触媒切ってストレートにしちゃったからかな?」と。

「何でそんな事すんの?」と。

「だって、フルパワーでしょ普通は(キリッ。」と。

「・・・いや、車はそれなりでええで・・・」と思う。

「どうすればライン通るかな?」

「元に戻せばいい」

「どうやって?」

「純正買い直すか、付け替えた部品元に戻すか」

「じゃあ、切った触媒返して」と。

わざわざ純正買うまでも無いな、と。。。

ウチの工場では、ケツ突っ込んでリフトアップしながら

触媒の入替補修を出来る環境じゃあないので

外して作業すんべね。

上が切っ飛ばされた純正触媒部分で

下が適当にストレート加工されたタイコ前部分。

適当に付け替えれば良いって物じゃないっしょ。。。

じゃあ、治具作るっぺね。

物凄く簡易的な治具作成。

前後のフランジだけ残してストレート部は廃棄。

で、触媒を適当に合わせて溶接。

多分、オッケイだべ。。。

原田消音器製フルエキゾースト装着

フルチタン・レーシング仕様

定価¥400000-

完全受注生産品に付、要確認製品。

フルチタン・レーシング仕様

定価¥400000-

完全受注生産品に付、要確認製品。

リアブレーキ周辺の考察です。

今回も個人的主観が強めでございます。

現車取付の製品はフローティング式のブレーキシステムです。

巷で良く見かけるこの社外製サポートですが

ローターサイズやサポートプレートはそのまま再使用して

リジット式に変更し、新規でカラー製作することに。

理由は二つ。

まず、一つ目の理由

万力で挟んで、仮装着状態を意図してみます。

で、よく見るとずれてる。

(内側カラーとサポートプレートとのクリアランス)

(外側カラーとプレートとのクリアランス)

現時点では外側カラーとプレートがちょっぴり接触していて

アクスルシャフトを固定すると、リジット風になってしまいます。

ならいっそ、リジット式に変更しましょう、と。

で、もう一つの理由が

バックステップの固定方法との兼ね合い。

トルクロッドの固定場所がステッププレートボルトと兼用。

利に適って良そうで、芳しくない・・・。

何故かって云うと

通常はM8固定ボルトなのに

M10貫通にして固定している・・・。

元々はM8キャップボルトの頭が沈む処理されてる場所。

穴径だけΦ10.2にして固定ボルト頭をΦ13まで切削してる。

今後何かが有った時にわざわざ切削処理しなくちゃいけない

こんなへんてこ固定する為の専用ボルトは困るでしょ?

もう穴開いてるから元通りにするには非常に面倒なので

せめてタップ加工としてヘリサート処理してボルト止め仕様に。

この処理が嫌なのでリジット固定式に変更します。

個性なのかエゴなのか、はたまた払拭なのか・・・。

ワタシはシンプルにしていきます。

一体型リアマスターを装着する為に位置関係を見てます。

完成品はプレート内側にマスター収めてさり気無い仕様に。

パイプハンに組み合わせるステップとの位置関係ですが

J系のバックステップって、後ろで上過ぎなのが多い。

そんなに膝曲げてたら窮屈で操作しにくいのにね。

今、現車装着されてるバックステップもソレに当る。

セパレートクリップオン仕様なら幾らかはマシですが

バーの位置が良くないので、ベースプレートを制作して

適正な位置にステップを合わせたいと思います。

さて、現車確認しながらの考察はぼちぼちにします。

これ以上はキリ無いので、結果報告にて。

ようやく作業開始となります。

今回も個人的主観が強めでございます。

現車取付の製品はフローティング式のブレーキシステムです。

巷で良く見かけるこの社外製サポートですが

ローターサイズやサポートプレートはそのまま再使用して

リジット式に変更し、新規でカラー製作することに。

理由は二つ。

まず、一つ目の理由

万力で挟んで、仮装着状態を意図してみます。

で、よく見るとずれてる。

(内側カラーとサポートプレートとのクリアランス)

(外側カラーとプレートとのクリアランス)

現時点では外側カラーとプレートがちょっぴり接触していて

アクスルシャフトを固定すると、リジット風になってしまいます。

ならいっそ、リジット式に変更しましょう、と。

で、もう一つの理由が

バックステップの固定方法との兼ね合い。

トルクロッドの固定場所がステッププレートボルトと兼用。

利に適って良そうで、芳しくない・・・。

何故かって云うと

通常はM8固定ボルトなのに

M10貫通にして固定している・・・。

元々はM8キャップボルトの頭が沈む処理されてる場所。

穴径だけΦ10.2にして固定ボルト頭をΦ13まで切削してる。

今後何かが有った時にわざわざ切削処理しなくちゃいけない

こんなへんてこ固定する為の専用ボルトは困るでしょ?

もう穴開いてるから元通りにするには非常に面倒なので

せめてタップ加工としてヘリサート処理してボルト止め仕様に。

この処理が嫌なのでリジット固定式に変更します。

個性なのかエゴなのか、はたまた払拭なのか・・・。

ワタシはシンプルにしていきます。

一体型リアマスターを装着する為に位置関係を見てます。

完成品はプレート内側にマスター収めてさり気無い仕様に。

パイプハンに組み合わせるステップとの位置関係ですが

J系のバックステップって、後ろで上過ぎなのが多い。

そんなに膝曲げてたら窮屈で操作しにくいのにね。

今、現車装着されてるバックステップもソレに当る。

セパレートクリップオン仕様なら幾らかはマシですが

バーの位置が良くないので、ベースプレートを制作して

適正な位置にステップを合わせたいと思います。

さて、現車確認しながらの考察はぼちぼちにします。

これ以上はキリ無いので、結果報告にて。

ようやく作業開始となります。

さて、リア廻りを計測してみます。

パッと見、収まりは良いし強引な感じも見受けられません。

ただ、数字は正直ですので計測してみます。

使用しているダイマグは、多分ZEP1100対応ホロだと思います。

チェーンラインは現車実測で100㎜

タイヤサイズは180/60-17

チェーンサイズは#530

作業者それぞれに絶対値が有ると思いますが

ワタシの場合、基準としてオフセット値は103㎜が最低目安。

現車に合わせて部品を組み込むのは数値パズルですので

「ソコには意味が有る」、と。

まずは理由探し(思い込み思考発動)でも。。。

車体に仮組して、実際のクリアランス測定しながら

机上数値と実状値を都合付けていきます。

基本的に「チェーンライン」との兼ね合い考察ですね。

タイヤ端面とのクリアランス、ギリギリですね。

総幅が185㎜程度のタイヤは干渉するかも・・・。

タイヤチョイスにより我慢できる範囲かな?と。

フレームの内側、チェーン軌道上部分が若干凹んでいる。

さりげなく、インライン処理されてる。

加工自体、仰々しくなくて好ましいです。。。

で、二本サスの宿命、リアサス下部とチェーン軌道上。

案の定、オーリンズ採用現状では干渉してしまいそう。

ご存じの通り、今までのクワンタムは下部が細い。

チェーンの軌道に逃げを確保できる形状とも云える。

今後オーリンズ採用する為の安全対策が必要になります。

この辺は部品チョイスによる追加工の範囲ですので

数値的にキツい旧車ならでは、な対策ですね。。。

色々と考察した結果、チェーンラインをFR共に補正します。

Fスプロケットのオフセット値を見直して

チェーンサイズを変更して

Rスプロケットをワンオフ制作して

L側リアサスを外側に移動する加工して

各種カラー類の新規製作して、と。

駆動系リア廻りはこんな内容の修正案検討でゴザイマス。

で、次回はステップとリアブレーキ関連の確認

パッと見、収まりは良いし強引な感じも見受けられません。

ただ、数字は正直ですので計測してみます。

使用しているダイマグは、多分ZEP1100対応ホロだと思います。

チェーンラインは現車実測で100㎜

タイヤサイズは180/60-17

チェーンサイズは#530

作業者それぞれに絶対値が有ると思いますが

ワタシの場合、基準としてオフセット値は103㎜が最低目安。

現車に合わせて部品を組み込むのは数値パズルですので

「ソコには意味が有る」、と。

まずは理由探し(思い込み思考発動)でも。。。

車体に仮組して、実際のクリアランス測定しながら

机上数値と実状値を都合付けていきます。

基本的に「チェーンライン」との兼ね合い考察ですね。

タイヤ端面とのクリアランス、ギリギリですね。

総幅が185㎜程度のタイヤは干渉するかも・・・。

タイヤチョイスにより我慢できる範囲かな?と。

フレームの内側、チェーン軌道上部分が若干凹んでいる。

さりげなく、インライン処理されてる。

加工自体、仰々しくなくて好ましいです。。。

で、二本サスの宿命、リアサス下部とチェーン軌道上。

案の定、オーリンズ採用現状では干渉してしまいそう。

ご存じの通り、今までのクワンタムは下部が細い。

チェーンの軌道に逃げを確保できる形状とも云える。

今後オーリンズ採用する為の安全対策が必要になります。

この辺は部品チョイスによる追加工の範囲ですので

数値的にキツい旧車ならでは、な対策ですね。。。

色々と考察した結果、チェーンラインをFR共に補正します。

Fスプロケットのオフセット値を見直して

チェーンサイズを変更して

Rスプロケットをワンオフ制作して

L側リアサスを外側に移動する加工して

各種カラー類の新規製作して、と。

駆動系リア廻りはこんな内容の修正案検討でゴザイマス。

で、次回はステップとリアブレーキ関連の確認

足回り交換車両に多いのがチェーンラインのオフセット。

カスタム車では重要なポイントの一つですから

オーナーが気になるのも当然でゴザイマス。

今更記事にするほどメジャーな案件ではゴザイマセンが

やはり避けて通れない事例で有りますゆえに敢えて報告。

特に他社にて加工されてる部位をほじくり返すのは

決して褒められる所為では無い事をお伝えしておきます。

誰かを傷つけたり、エゴに浸る可能性がタプタプですが

ご理解の程、宜しくお願い致します。

まぁ、結局は物理的に数値が至上ですので、±0が基準です。

っつったって5㎜位は許容範囲かな・・・。

乗って体感出来ないならオッケイって訳じゃ無いですが

「気にスンナ」ってレベルの考えも有る。

しかし、個体差によって変化が有って当然だとしても

数値は合ってた方が良いに決まってる。

まずはFスプロケット編。

固定方法と、固定ボルトの緩み止め方法の考察です。

いつもの通り個人的見解ですのでアシカラズ。。。

数値確認の前に、オイル漏れしていたスプロケカバー周辺の

オイルシールやガスケットを交換しておきます。

ついでに、リアサスをオーリンズに交換します。

諸事情による採用と見受けられるクワンタムと交換です。

さて、数値の基準は純正から計測なのでゴザイマス。

Fスプロケットの確認からまいります。

計測ドナー車は私のJ牧場からチョイス。

一応、後期型アウトプットシャフトモデル。

いやいや、コキタナイ・・・。

今では廃棄でしょう、#630サイズの純正Fスプロケ。

で、純正はちょっぴりオフセットしてるのね。

実測で

総スプライン厚=13.5㎜

オフセット値=4.8㎜

前期型のアウトプットシャフトに装着すると寸足らず。

最近の固定方法に見慣れると頼りない気がして当然。

ちなみに上の画像が今まで装着されてたFスプロケ周辺部品。

前期型はボルト止めの特殊な緩み止め仕様なのね。

このロックプレートを使用するにはコレ用の穴加工された

オフセットFスプロケが必要なのです。

ちなみにこの某社製Fスプロケは約10㎜オフセットしてる。

4㎜程度のプレートワッシャー挟んで計測すると

実測では9.5㎜オフセットとなる。

今までの装着状況、やっぱり寸足らず。

収まり方は純正と同様ですね。

まぁ、コレで良いか悪いのかの判断はお任せしますが

この「寸足らずな空洞部分?」ってーのかな?

なんか気に喰わないっちゅーか・・・。

外面からワッシャー挟んで固定しても

スプラインの外面には触れてない訳だから

ネジ伸び放題じゃね?って・・・。

っちゅーか、まぁ、いいや。

「気にしたら負け」だな、きっと。。。

ちなみにZZR1100C型対応のFスプロケだとこうなる。

そもそも、希望するオフセット値に満たないので

C型用Fスプロケは採用見送りなんですが

余計なプレートワッシャー挟まないで済むので

実測10.5㎜程度の#530オフセットスプロケとしては逸品。

前期型のJやGP系はこのFスプロケ問題に直面します。

後期型のアウトプットシャフトに交換した方が賢明ですが

その為だけにエンジン降ろしてケース割るなんて

面倒くさくてやらないパターン多いですね。

私の個人車両は初期型Jなので過去同じ事で悩みました。

が、いまちょっと実験的な事をしてる最中でして・・・。

ソレを当てはめてみたい気もしますが・・・。

まぁ、言う程前期方式がダメな訳でも無いですが

あくまで「可能性の話」でゴザイマス。

「緩まずにしっかり固定」できてりゃオッケイ。

カスタムリスクを減らすのが目的なのでね。。。

「今まで大丈夫だったから手法は継続する」のか

「後期型に変えてしっかり止める推奨対策」にするか

それとも「第三のアイデア」に乗るのか。

結論はもう少し先に延びそうです。

次回はリア編

カスタム車では重要なポイントの一つですから

オーナーが気になるのも当然でゴザイマス。

今更記事にするほどメジャーな案件ではゴザイマセンが

やはり避けて通れない事例で有りますゆえに敢えて報告。

特に他社にて加工されてる部位をほじくり返すのは

決して褒められる所為では無い事をお伝えしておきます。

誰かを傷つけたり、エゴに浸る可能性がタプタプですが

ご理解の程、宜しくお願い致します。

まぁ、結局は物理的に数値が至上ですので、±0が基準です。

っつったって5㎜位は許容範囲かな・・・。

乗って体感出来ないならオッケイって訳じゃ無いですが

「気にスンナ」ってレベルの考えも有る。

しかし、個体差によって変化が有って当然だとしても

数値は合ってた方が良いに決まってる。

まずはFスプロケット編。

固定方法と、固定ボルトの緩み止め方法の考察です。

いつもの通り個人的見解ですのでアシカラズ。。。

数値確認の前に、オイル漏れしていたスプロケカバー周辺の

オイルシールやガスケットを交換しておきます。

ついでに、リアサスをオーリンズに交換します。

諸事情による採用と見受けられるクワンタムと交換です。

さて、数値の基準は純正から計測なのでゴザイマス。

Fスプロケットの確認からまいります。

計測ドナー車は私のJ牧場からチョイス。

一応、後期型アウトプットシャフトモデル。

いやいや、コキタナイ・・・。

今では廃棄でしょう、#630サイズの純正Fスプロケ。

で、純正はちょっぴりオフセットしてるのね。

実測で

総スプライン厚=13.5㎜

オフセット値=4.8㎜

前期型のアウトプットシャフトに装着すると寸足らず。

最近の固定方法に見慣れると頼りない気がして当然。

ちなみに上の画像が今まで装着されてたFスプロケ周辺部品。

前期型はボルト止めの特殊な緩み止め仕様なのね。

このロックプレートを使用するにはコレ用の穴加工された

オフセットFスプロケが必要なのです。

ちなみにこの某社製Fスプロケは約10㎜オフセットしてる。

4㎜程度のプレートワッシャー挟んで計測すると

実測では9.5㎜オフセットとなる。

今までの装着状況、やっぱり寸足らず。

収まり方は純正と同様ですね。

まぁ、コレで良いか悪いのかの判断はお任せしますが

この「寸足らずな空洞部分?」ってーのかな?

なんか気に喰わないっちゅーか・・・。

外面からワッシャー挟んで固定しても

スプラインの外面には触れてない訳だから

ネジ伸び放題じゃね?って・・・。

っちゅーか、まぁ、いいや。

「気にしたら負け」だな、きっと。。。

ちなみにZZR1100C型対応のFスプロケだとこうなる。

そもそも、希望するオフセット値に満たないので

C型用Fスプロケは採用見送りなんですが

余計なプレートワッシャー挟まないで済むので

実測10.5㎜程度の#530オフセットスプロケとしては逸品。

前期型のJやGP系はこのFスプロケ問題に直面します。

後期型のアウトプットシャフトに交換した方が賢明ですが

その為だけにエンジン降ろしてケース割るなんて

面倒くさくてやらないパターン多いですね。

私の個人車両は初期型Jなので過去同じ事で悩みました。

が、いまちょっと実験的な事をしてる最中でして・・・。

ソレを当てはめてみたい気もしますが・・・。

まぁ、言う程前期方式がダメな訳でも無いですが

あくまで「可能性の話」でゴザイマス。

「緩まずにしっかり固定」できてりゃオッケイ。

カスタムリスクを減らすのが目的なのでね。。。

「今まで大丈夫だったから手法は継続する」のか

「後期型に変えてしっかり止める推奨対策」にするか

それとも「第三のアイデア」に乗るのか。

結論はもう少し先に延びそうです。

次回はリア編